Kemalasan itu Tidak Ada

Diterjemahkan dari Laziness Does Not Exist (Devon Price, 2018) pada Maret 2020 oleh Felicia Christine Tardy (Binusian, Kelas MK PSYC6122-Social Psychology yang saya ampu)

Devon Price: Saya telah menjadi profesor psikologi sejak 2012. Dalam 6 tahun terakhir, saya telah menyaksikan siswa dari segala usia menunda pada dokumen-dokumen, melewati hari-hari presentasi, melewatkan tugas, dan membiarkan jadwal tenggat terlewati begitu saja. Saya telah melihat calon mahasiswa pascasarjana gagal mendapatkan lamaran tepat waktu; saya telah melihat kandidat PhD memerlukan berbulan-bulan atau bertahun-tahun untuk merevisi satu konsep disertasi; saya dulu pernah memiliki siswa yang terdaftar di kelas yang sama dengan saya selama 2 semester berturut-turut, dan tidak pernah menyerahkan apapun saat itu.

Saya tidak pernah berpikir bahwa kemalasan adalah suatu kesalahan.

Tidak pernah.

Faktanya, saya tidak percaya bahwa kemalasan itu ada.

∙ ∙ ∙

Saya adalah psikolog sosial, jadi saya tertarik terutama pada faktor situasional dan kontekstual yang mendorong perilaku manusia. Ketika kamu berusaha untuk memprediksi atau menjelaskan suatu tindakan seseorang, melihat kepada norma sosial, dan konteks dari orang tersebut, biasanya cukup pasti. Kendala situasional biasanya memprediksi perilaku jauh lebih baik daripada kepribadian, kecerdasan, atau sifat-sifat individu.

Jadi ketika saya melihat seorang siswa gagal untuk menyelesaikan tugas, melewatkan tenggat waktu, atau tidak memberikan hasil dalam aspek kehidupan mereka, saya tergerak untuk bertanya: faktor situasional apa yang menahan siswa ini? Kebutuhan apa yang tidak dipenuhi? Dan, ketika datang ke perilaku “kemalasan,” saya secara khusus tergerak untuk bertanya: apa hambatan untuk tindakan yang saya tidak bisa lihat?

Hambatan itu selalu ada. Mengenali hambatan-hambatan tersebut – dan melihat mereka sebagai hal yang sah, diakui – seringkali merupakan langkah pertama untuk memecahkan pola perilaku “malas”.

∙ ∙ ∙

Merupakan hal yang sangat membantu untuk merespon kepada perilaku seseorang yang tidak efektif dengan rasa penasaran daripada suatu anggapan. Saya mempelajari ini dari seorang teman saya, Kimberly Longhofer, seorang penulis dan aktivis (yang menerbitkan dengan nama Mik Everett). Kim bersemangat tentang penerimaan dan akomodasi pada orang-orang disabilitas dan para tunawisma. Tulisan mereka tentang kedua hal tersebut merupakan beberapa karya yang paling mencerahkan dan bias yang pernah saya temui. Sebagian dari itu adalah karena Kim brilian, tetapi juga karena berbagai poin pada hidup mereka, Kim telah menjadi cacat dan tunawisma.

Kim adalah orang yang mengajariku bahwa menilai atau memberi suatu anggapan kepada seorang tunawisma karena ingin membeli alkohol atau rokok merupakan suatu kebodohan. Ketika Anda tidak memiliki rumah, malam itu dingin, dunia menjadi tidak bersahabat, dan semuanya menjadi sangat tidak nyaman. Baik Anda tidur di bawah jembatan, di dalam tenda, atau di sebuah penampungan, sulit untuk beristirahat dengan mudah. Anda mungkin memiliki cedera atau kondisi kronis yang terus-menerus mengganggu Anda, dan memiliki akses yang kecil untuk bisa ke perawatan medis untuk menghadapinya. Anda mungkin tidak memiliki banyak makanan sehat.

Dalam konteks yang tidak nyaman dan terlalu menstimulasi, kebutuhan untuk minum atau beberapa rokok merupakan hal yang masuk akal. Seperti yang Kim jelaskan pada saya, jika Anda berbaring di rasa dingin yang membeku, meminum beberapa alcohol mungkin merupakan satu-satunya cara untuk menghangatkan dan tidur. Ketika Anda kurang gizi, beberapa rokok mungkin merupakan satu-satunya cara untuk menghilangkan rasa lapar. Dan ketika Anda berurusan dengan semua hal ini sembari dengan melawan rasa adiksi, maka ya, terkadang Anda hanya membutuhkan apapun yang akan membuat gejala withdrawal (yang merupakan reaksi negatif yang akan dialami individu ketika ia tidak mengonsumsi obat) hilang, sehingga Anda bisa bertahan hidup.

Beberapa orang yang bukan tunawisma berpikir seperti ini. Mereka ingin memoralisasikan keputusan dari orang miskin, mungkin untuk menghibur diri mereka sendiri mengenai ketidakadilan dunia. Bagi banyak orang, lebih mudah untuk berpikir bahwa tunawisma bertanggung jawab atas penderitaan mereka sendiri daripada mengakui faktor-faktor situasional.

Dan ketika Anda tidak memahami konteks seseorang sepenuhnya – bagaimana rasanya seperti mereka setiap hari, semua kejengkelan atau gangguan kecil dan trauma besar yang mendefinisikan kehidupan mereka – hal yang mudah untuk menanamkan ekspektasi abstrak dan keras pada perilaku seseorang. Semua tunawisma sebaiknya meletakkan botol dan bekerja. Lupakan bahwa sebagian besar dari mereka memiliki gejala kesehatan mental dan penyakit fisik, dan secara terus-menerus berjuang untuk diakui sebagai manusia. Lupakan bahwa mereka tidak dapat istirahat dengan baik atau makanan yang bergizi untuk berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Lupakan bahwa bahkan dalam kehidupan saya yang nyaman dan mudah, saya tidak bisa menjalani beberapa hari tanpa berkeinginan minum atau melakukan pembelian yang tidak bertanggung jawab. Mereka harus melakukan yang lebih baik.

Tetapi mereka telah melakukan yang terbaik dari mereka. Saya kenal orang tunawisma yang bekerja pekerjaan penuh waktu, dan orang yang mengabdikan diri mereka untuk merawat orang lain di komunitas mereka. Banyak orang tunawisma perlu menavigasi birokrasi secara terus menerus, berinteraksi dengan pekerja sosial, pekerja kasus, petugas polisi, staf penampungan (atau tempat tinggal), staf medis, dan banyak kegiatan amal yang bermaksud baik maupun merendahkan. Banyak pekerjaan untuk menjadi seorang tunawisma. Dan ketika seorang tunawisma atau orang miskin kehilangan antusiasme dan membuat “keputusan buruk”, ada alasan yang bagus untuk itu.

Ketika perilaku seseorang tidak masuk akal untuk Anda, hal itu dikarenakan Anda kehilangan satu bagian dari konteks mereka. Sesederhana itu. Saya sangat berterimakasih kepada Kim dan tulisan mereka untuk membuat saya sadar akan fakta ini. Tidak ada kelas psikologi, pada tingkat apapun, mengajarkan saya itu. Tetapi sekarang yang merupakan ‘lensa’ yang saya miliki, saya menemukan diri saya mengaplikasikan kepada semua perilaku yang dikelirukan karena tanda dari kegagalan moral – dan saya belum menemukan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dan berempati dengan.

∙ ∙ ∙

Mari kita lihat pertanda “kemalasan” akademis yang saya yakini tidak lain adalah: penundaan.

Orang suka untuk menyalahkan orang yang penunda karena perilaku mereka. Melepaskan pekerjaan tentu terlihat malas, ke mata yang ‘tidak terlatih’. Bahkan orang yang aktif melakukan penundaan bisa membuat kekeliruan pada perilaku mereka ke kemalasan. Anda seharusnya melakukan sesuatu, dan Anda tidak melakukannya – itu merupakan suatu kegagalan moral bukan? Hal itu berarti Anda berkeinginan lemah, tidak termotivasi, dan malas, benar?

Selama beberapa dekade, penelitian psikologis telah mampu menjelaskan penundaan sebagai masalah fungsi, bukan konsekuensi dari kemalasan. Ketika seseorang gagal untuk memulai proyek yang mereka pedulikan, biasanya dikarenakan antara a) kecemasan mengenai upaya mereka tidak “cukup baik” atau b) bingung mengenai apa langkah pertama dari tugas tersebut. Bukan kemalasan. Faktanya, penundaan lebih seperti ketika tugas itu bermakna dan individu tersebut peduli melakukannya dengan baik.

Ketika Anda ‘lumpuh’ karena takut gagal, atau Anda bahkan tidak tahu bagaimana memulai usaha yang besar, rumit, dan merupakan hal yang sangat sulit untuk menyelesaikannya. Itu tidak ada hubungannya dengan keinginan, motivasi, atau moral yang baik. Penunda bisa bekerja sendiri selama berjam-jam; mereka bisa duduk di depan dokumen yang kosong, tidak melakukan apa-apa, dan menyiksa diri mereka sendiri; mereka bisa menumpuk rasa bersalah lagi dan lagi – tidak ada di antara hal tersebut membuat tugas menjadi lebih mudah. Faktanya, keinginan mereka untuk menyelesaikan tugas dapat memperburuk stress mereka dan membuat memulai dari tugas tersebut menjadi lebih sulit.

Solusinya, sebagai gantinya, adalah untuk melihat apa yang menahan si penunda. Jika kecemasan adalah hambatan terbesar, si penunda sebenarnya perlu pergi dari komputer/buku/dokumen dan ikut dengan aktivitas yang menenangkan. Untuk dicap sebagai “malas” oleh orang lain kemungkinan akan mengarah pada perilaku sebaliknya.

Namun, sering, hambatannya adalah si penunda memiliki tantangan fungsi eksekutif – mereka kesulitan untuk membagi tanggung jawab yang besar menjadi serangkaian diskrit, spesifik, dan tugas yang dipesan. Ini merupakan contoh dari fungsi eksekutif dalam tindakan: Saya telah menyelesaikan disertasi saya (dari proposal ke pengumpulan data ke pertahanan terakhir) dalam sedikit lebih dari setahun. Saya mampu menulis disertasi saya dengan cukup gampang dan cepat karena saya tahu saya perlu a) menyusun penelitian tentang topik tersebut, b) garis besar dokumen, c) menjadwalkan periode penulisan dengan teratur, dan d) membagi dokumen, bagian demi bagian, hari demi hari, sesuai dengan jadwal yang telah saya tentukan sebelumnya.

Tidak ada yang mengajari saya untuk membagi tugas seperti itu. Dan tidak ada yang memaksa saya untuk mengikuti jadwal saya. Menyelesaikan tugas seperti ini konsisten dengan cara kerja otak yang analitis, autistik, dan fokus saya. Kebanyakan orang tidak memiliki kemudahan itu. Mereka membutuhkan struktur eksternal untuk menjaga mereka tetap menulis – pertemuan teratur antara kelompok menulis dengan teman, misalnya – dan jadwal tenggat waktu yang ditentukan oleh orang lain. Ketika berhadapan dengan proyek yang besar, kebanyakan orang menginginkan saran untuk bagaimana cara membagi tugas tersebut menjadi tugas yang lebih kecil, dan linimasa untuk penyelesaiannya. Untuk melihat kemajuannya, kebanyakan orang memerlukan peralatan organisasi, seperti “to-do list”, kalender, buku data, atau silabus.

Membutuhkan atau memanfaatkan dari hal-hal tersebut tidak membuat seseorang malas. Itu hanya berarti bahwa mereka memiliki kebutuhan. Semakin kitra rangkul hal tersebut, semakin kita bisa membantu orang berkembang.

∙ ∙ ∙

Saya memiliki seorang siswa yang melewatkan kelas. Terkadang saya akan melihat ia berlama-lama dekat bangunan, tepat sebelum kelas akan dimulai, ia terlihat lelah. Kelas akan segera dimulai, dan ia tidak muncul. Ketika ia hadir di dalam kelas, ia sedikit menyendiri; ia duduk di belakang kelas, matanya tertunduk, energi yang rendah. Ia memberikan kontribusi kecil dalam kerja kelompok, tetapi tidak pernah berbicara ketika dalam diskusi kelas yang lebih besar.

Banyak dari kolega saya akan melihat siswa ini dan berpikir ia malas, berantakan, atau apatis. Saya tahu ini karena saya pernah mendengar bagaimana mereka bicara mengenai siswa yang berkinerja buruk. Sering ada rasa kemarahan dan kebencian dalam kata-kata mereka dan nada bicaranya – kenapa siswa ini tidak serius dalam kelas saya? Kenapa mereka tidak membuat saya merasa penting, menarik, pintar?

Tetapi kelas saya memiliki unit pada stigma kesehatan mental. Hal ini merupakan gairah saya, karena saya psikolog neuroatypical. Saya tahu betapa tidak adilnya bidang saya bagi orang-orang seperti diri saya. Kelas dan saya membicarakan tentang penilaian yang tidak adil yang diberi terhadap orang-orang dengan penyakit mental; bagaimana depresi diinterpretasikan sebagai kemalasan, bagaimana perubahan suasana hati dijebak sebagai manipulatif, bagaimana orang dengan penyakit mental yang “parah” diasumsikan sebagai tidak kompeten atau berbahaya.

Siswa yang pendiam, yang kadang-kadang melewatkan kelas menonton diskusi ini dengan rasa tertarik yang kuat. Setelah kelas, ketika orang-orang keluar dari ruangan, ia kembali dan diminta untuk berbicara dengan saya. Kemudian ia mengungkapkan bahwa ia memiliki penyakit mental dan secara aktif mengobatinya. Ia sibuk dengan terapi dan pengobatan yang berganti, dan semua efek samping yang menyertainya. Terkadang, ia tidak bisa meninggalkan rumah atau duduk diam di dalam kelas selama berjam-jam. Ia tidak berani memberitahu profesor-profesornya yang lain karena hal inilah ia melewatkan kelas dan terlambat, kadang-kadang, pada tugas; mereka akan berpikir bahwa ia menggunakan penyakitnya sebagai alasan. Tetapi ia percaya bahwa saya akan mengerti.

Dan saya mengerti. Dan saya sangat, sangat marah karena siswa ini dibuat merasa bertanggung jawab atas gejala yang ia alami. Ia menyeimbangkan kursus penuh, pekerjaan paruh waktu, dan yang sedang ia jalani, pengobatan kesehatan mental yang serius. Dan ia mampu memenuhi kebutuhannya dan berkomunikasi dengan orang lain. Ia bukanlah seorang pemalas. Saya mengatakan hal itu.

Setelah itu ia mengambil lebih banyak kelas bersama saya , dan perlahan saya melihatnya keluar dari cangkangnya dengan pelan-pelan. Menjelang tahun junior dan seniornya, ia aktif, kontributor jujur kepada kelas – ia bahkan memutuskan untuk berbicara terbuka dengan teman-temannya mengenai penyakit mentalnya. Ketika diskusi kelas, ia menantang saya dan menanyakan pertanyaan menyelidik yang luar biasa. Ia membagikan banyak sekali contoh-contoh media dan peristiwa terkini mengenai fenomena psikologis dengan kami. Ketika ia sedang memiliki hari yang buruk, ia mengatakan kepada saya, dan saya membiarkan ia melewatkan kelas. Profesor-profesor lainnya – termasuk yang di departemen psikologi – tetap menghakiminya, tetapi di lingkungan dimana hambatannya diakui, ia berkembang.

∙ ∙ ∙

Selama bertahun-tahun, di sekolah yang sama, saya bertemu banyak sekali siswa yang direndahkan karena hambatan-hambatan di kehidupan mereka tidak diakui. Ada seorang pemuda dengan OCD yang selalu datang terlambat ke kelas, karena adanya kompulsi yang terkadang membuat ia terjebak dalam suatu tempat dalam beberapa saat. Ada seorang penyintas dari hubungan abusif, yang sedang memproses traumanya dalam janji terapi tepat sebelum kelas saya setiap minggu. Ada seorang wanita muda yang telah diperkosa oleh temannya – dan harus terus menghadiri kelas dengan temannya itu, ketika sekolah sedang menginvestigasi kasus tersebut.

Para siswa ini semuanya dating kepada saya dengan sukarela, dan berbagi cerita apa yang membosankan mereka. Karena saya mendisuksikan penyakit mental, trauma, dan stigma di dalam kelas saya, mereka tahu saya akan mengerti. Dan dengan beberapa akomodasi, akademis mereka berkembang. Mereka memperoleh rasa percaya diri, melakukan upaya pada tugas yang mengintimidasi mereka, menaikkan nilai mereka, mulai mempertimbangkan kelulusan sekolah dan magang. Saya selalu menemukan diri saya mengagumi mereka. Ketika saya kuliah, saya sama sekali tidak sadar akan diri saya sendiri. Saya bahkan belum memulai proyek belajar seumur hidup untuk meminta bantuan.

∙ ∙ ∙

Siswa dengan hambatan tidak selalu diperlakukan dengan kebaikan seperti itu oleh sesama profesor psikologi saya. Satu kolega, khususnya, terkenal buruk karena tidak menyediakan ujian ulang dan tidak mengizinkan keterlambatan. Tidak peduli situasi siswa, ia begitu kukuh dengan persyaratannya. Tidak ada penghalang yang tidak dapat diatasi, dalam pikirannya; tidak ada batasan yang dapat diterima. Orang-orang berusaha keras di kelasnya. Mereka merasa malu dengan riwayat serangan seksual mereka, gejala kecemasan mereka, episode depresi mereka. Ketika seorang siswa yang berperforma buruk di kelasnya dan berperforma baik di kelas saya, ia curiga.

Secara moral sangat menjijikkan bagi saya bahwa setiap pendidik akan begitu memusuhi orang-orang yang seharusnya mereka layani. Sangat menyebalkan, bahwa orang yang melakukan teror ini adalah seorang psikolog. Ketidakadilan dan pengabaian hal ini membuat saya berkaca-kaca setiap kali saya mendiskusikannya. Ini adalah sikap umum di banyak kalangan pendidikan, tetapi tidak ada siswa yang pantas untuk menjumpainya.

∙ ∙ ∙

Saya tahu, tentunya, bahwa pendidik tidak diajari untuk merefleksikan pada apa hambatan siswa yang tidak terlihat. Beberapa universitas bangga karena menolak menampung mahasiswa penyandang disabilitas atau sakit mental – mereka mengelirukan kekejaman untuk ketegasan intelektual. Dan, karena sebagian besar profesor-profesor adalah orang-orang yang berhasil secara akademis dengan mudah, mereka memiliki kesulitan mengambil perspektif seseorang dengan memperjuangkan fungsi eksekutif, kelebihan sensorik, depresi, riwayat melukai diri sendiri, kecanduan, atau gangguan makan. Saya dapat melihat faktor eksternal yang menyebabkan masalah-masalah ini. Seperti yang saya tahu bahwa perilaku “malas” bukanlah pilihan yang aktif, saya tahu bahwa sikap menghakimi, elitis biasanya muncul dari ketidakpedulian situasional.

Dan karena itulah saya menulis ini. Saya berharap untuk menyadarkan rekan-rekan pendidik saya – pada semua tingkat – kepada fakta bahwa jika seorang siswa sedang berjuang, mereka mungkin tidak memilih untuk melakukannya. Mereka mungkin ingin melakukannya dengan baik. Mereka mungkin sedang berusaha. Lebih luasnya, saya ingin semua orang untuk mengambil pendekatan yang penuh rasa ingin tahu dan empatik kepada individu yang ingin mereka hakimi sebagai “malas” atau tidak bertanggung jawab.

Ketika seseorang tidak bisa lepas dari Kasur, ada sesuatu yang membuat mereka merasa lelah. Jika seorang siswa tidak menulis dokumen, ada beberapa aspek dari tugas tersebut yang mereka tidak bisa lakukan tanpa bantuan. Jika seorang karyawan melewatkan tenggat waktu secara terus-menerus, ada sesuatu yang membuat organisasi dan tenggat waktu pertemuan menjadi sulit. Bahkan ketika seseorang aktif memilih untuk sabotase diri, ada alasan untuk itu – rasa takut yang sedang mereka hadapi , beberapa kebutuhan tidak ditemui, kurangnya ekspresi harga diri.

Orang-orang tidak memilih untuk gagal atau mengecewakan. Tidak ada yang ingin merasa tidak mampu, apatis, atau tidak efektif. Jika Anda melihat ke tindakan seseorang (atau kelambanan) dan hanya melihat kemalasan, Anda melewatkan detail utama. Selalu ada penjelasan. Selalu ada hambatan. Hanya karena Anda tidak bisa melihatnya, atau tidak melihat mereka sebagai sesuatu yang diakui, tidak berarti bahwa mereka tidak ada. Lihatlah lebih jelas.

Mungkin Anda tidak selalu dapat melihat perilaku manusia dengan cara ini. Tidak apa-apa. Sekarang kamu bisa. Cobalah.

INA-Rxiv RT

Sebuah pemberitaan di Nature News akhir-akhir ini mengenai akan berhentinya operasi INA-Rxiv (setidaknya untuk sementara waktu), membuat saya ingin berkomentar sejumlah hal dalam bahasa Inggris 🙂

As someone who has posted papers on the archive, and as a social psychologist and open science activist, the shutting down of INA-Riv has a number of meanings:

1) I lost an important source for immediately accessing the results of Indonesian-language research. Thus, the preparation of state-of-the-art of any research that has an Indonesian context will experience a slowdown. As known, not many osf.io servers accept Indonesian-language manuscripts. For example, when I submitted an Indonesian text to SocArxiv, I received a reply as follows:

“Thank you for contributing to SocArxiv and open science. Unfortunately, we are currently only depositing manuscripts written in English.”

2) However, on another side, the shutting down is a “blessing in disguise”, which will cultivate self-archiving at various levels in Indonesia, both individuals, institutions, and the country. So far, INARxiv’s popularity has made INARxiv a kind of favored, “central” of Indonesian self-archiving site. The shutting down triggers decentralized practices of self-archiving among Indonesian citizens.

3) The shutting down shows that the practice of open science (self-archiving is a part, in this context) requires a national policy that is able to support strongly the practice, especially in terms of funding. So, the shutting down may be at the same time an “anti-thesis” of the statement that “With the research fund that is not yet large, it is time for the Indonesian government to adopt an open science policy”.

As it turns out, open science requires sustainable funds, and it has not been discussed much at the national level. If it is true that the Ministry of Research and Technology of the Republic of Indonesia views open science as important, as revealed by Indonesian public official statement (Dr. Muhammad Dimyati, the Directorate General of Research and Development of the Ministry of Research, Technology, and Higher Education of Indonesia), “The development needs to continue to work hard and try smartly through the use of the nation’s ‘festivity’ to welcome the era of Industry 4.0 and the spirit of open science that continues to surge, in order to increase productivity and relevance of research in Indonesia “, then the Ministry needs to endorse it in earnest, including the provision of budgets in the Indonesia State Budget, or strive it for from another funds collaborative sources.

4) Before shutting down of INARxiv, I dreamed that INARxiv could become one of the repositories of academic manuscripts (“Academic Draft”) of Indonesia’s public policies/Laws; so that in Indonesia there will be not only academic citation but also policy citation. During this time, academic manuscripts of national regulations produced by Indonesian legislative and executive bodies have included References to research results (for example, Academic Draft of the Law on the Elimination of Sexual Violence). However, because these academic manuscripts are not archived in a repository, the extensive use of Indonesian research by the Indonesian Government in preparing public policies can not be detected at this time. I hope that there will be that kind of repository initiative born after the shutting down of INARxiv (as an alternative, in Indonesia, to Altmetric which detects policy documents, mostly in English-language, that cited relevant research).

5) I would say that, although I have no formal links with INA-Rxiv (What I mean by formal ones is the Steering Committee stated in INARxiv.id ), I am one of its proponents: As a social psychologist, I wrote – with other authors – the Discussion part of “INA-Rxiv: The Missing Puzzle in Indonesia’s Scientific Publishing Workflow” by using psychological perspective.

Specifically, on Page 4 of that manuscript, I gave a psychological basis for understanding people’s attitude and behavior towards INA-Rxiv. For the first time, I think, the attitude and behavior towards the open science practice on preprint server is discussed with fixed vs growth mindset concept of Carol Dweck.

The article might also be the only one “academic manuscript” of INARxiv published in mainstream scientific journal, as you can confirm in the Reference section of this Wiki.

Berkaitan dengan hal-hal di atas, INA-Rxiv memerlukan rebranding.

Usulan awal saya utk nama adalah INARxiv RT

Saya ambil dari kata kunci yang Kang Erwin uraikan mengenai “mengubah” (transformasi) riset menjadi kebijakan.

RT = Research Transformer

(/transforming)

RT sebenarnya juga mengingatkan kita dgn Rukun Tetangga yang khas Indonesia (artinya: mengutamakan kolaborasi bersama ketimbang kompetisi).

Meski RT juga sudah populer lebih dulu dengan ungkapan Retweet. Hal ini menguntungkan sebab hal ini berarti INARxiv akan di-RT terus-menerus (digaungkan), diperkuat, digunakan inspirasinya.

Lebih lanjut, karena INARxiv dibacanya terlanjur dalam bahasa Inggris ( INA aar kaiv ); maka membaca INARxiv RT adalah ( INA aar kaiv ar ti ). Bisa diasosiakan: Membuat Riset menjadi berarti (bermakna, meaningful). Ini agak “arbitrer” tapi bisa juga melekat di benak publik seperti itu kalau disosialisasikan.

Yah itulah usulan awal dengan beberapa “pertanggungjawaban” penamaan tersebut.

Mas Ilham memberikan masukan utk menambah angka versi utk mengetahui perjalanan dari apa sampai mana; Mas Ilham sampaikan contoh “MarXiv ganti branding dgn MarXiv 2.0. Saya lihat INArxiv sudah diketahui secara luas oleh dunia. Ini modal cukup bagus. Jadi hemat saya INArxiv sudah punya Top of mind bagi para author.” Pak Hendro Subagyo dari LIPI menanggapi bahwa nama LIPI tidak perlu diikutkan. Kita cukup puas di website ada tulisan “supported by LIPI ….”

Kang Erwin menyampaikan agar nama LIPI atau RIN tetap di depan. Dan, RT sudah sesuai dengan kebutuhan “Kita memang perlu punya nama yang mudah disebutkan dalam Bhs Inggris”.

Meskipun Shakespeare mengatakan apalah arti sebuah nama, saya memang senang mengusulkan dan melihat nama-nama yang indah. Untuk itu, saya mengusulkan, sebelum ini, nama-nama sebagai berikut:

Wibisana (Wawasan Terbimbing Sains Terbuka Indonesia) – Juli, 2019

Anjani (Anjungan Integritas Akademik) – Mei, 2019

Anjani adalah nama seorang dewi yang hidupnya menggambarkan dinamika perilaku moral. Dikutip dari sini : “Dewi Anjani berparas sangat cantik dan menarik hati. Ia memiliki Cupumanik Astagina pemberian ibunya, hadiah perkawinan Dewi Indradi dari Bathara Surya. Bila cupu itu dibuka di dalamnya akan dapat dilihat segala peristiwa yang terjadi di angkasa dan di bumi sampai tingkat ketujuh.

…

Untuk menebus kesalahan dan agar bisa kembali lagi menjadi manusia, atas petunjuk ayahnya, Dewi Anjani melakukan tapa Nyantika (seperti katak) di telaga Madirda. Dalam tapanya itulah ia hamil karena menelan “air kama” Bathara Guru melalui selembar daun sinom.

…

Dewi Anjani kemudian melahirkan jabang bayi berwujud kera putih yang diberi nama Anoman. Beberapa saat setelah melahirkan Anoman, Dewi Anjani mendapat pengampunan Dewa, ia kembali menjadi putri berparas cantik, dan diangkat ke kahyangan Kaindran sebagai bidadari.”

Sedangkan, ‘Anjungan’ adalah: “ruang komando kapal di mana ditempatkan roda kemudi kapal, peralatan navigasi untuk menentukan posisi kapal berada dan biasanya terdapat kamar nakhoda dan kamar radio. Anjungan biasanya ditempatkan pada posisi yang mempunyai jarak pandang yang baik kesegala arah.”

Pandu (Psychological Science Accelerator: Delightful Collaboration) – Juni 2019

PANDU adalah kependekan dari:

PsychologicAl scieNce accelerator: DelightfUl collaboration

Saya menambahkan Delightful Collaboration di sini sebagai tagline PSA di Indonesia yang menekankan bahwa PSA ini kolaborasi yang sangat menyenangkan.

Meskipun terkesan “Jawasentris”, tetapi PANDU juga punya arti yang bagus:

pan·du1 n 1 penunjuk jalan; perintis jalan

Bukankah ini sebuah perintis jalan bagi komunitas psikologi kita?

NILA (Nuances of Indonesian Language) – Februari 2020

Menanggapi diskusi di WhatsApp Group PPJB-SIP (Perkumpulan Pengelola Jurnal Bahasa dan Sastra Indonesia serta Pengajarannya), di mana saya merupakan salah seorang anggota Dewan Pakarnya, terkhusus memberikan tanggapan terhadap Bapak Wahyudi Rahmat mengenai maksud perlu diadakannya sebuah jurnal baru, saya menyampaikan ihwal sebagai berikut:

Istilah language nuances saya pelajari dari sini : Language Nuances and Socioeconomic Outcomes (maknanya bisa luas) setelah mencoba memahami diskusi teman-teman. Jadi naskah akademik sebagai pertanggungjawaban nama lebih-kurangnya sudah ada, bisa merujuk ke artikel tersebut. Ada juga artikel ini : Language nuances, trust and economic growth. Penggunaan istilah language nuances juga ternyata relevan di dunia ICT era 4.0 ini. Misalnya, guna menunjukkan “perjuangan” teknologi untuk menangkap “dunia manusia”: Can machines cope with language nuances?

Psikologi Korupsi: Hibah Penelitian Ristek Dikti (2015-2016)

RESEARCH LEADER: Dr. Juneman Abraham, S.Psi., M.Si.

INTRODUCTION: Korupsi dan Dimensi Psikologis-Sosialnya

Tiadanya definisi yang disepakati bersama tentang korupsi telah menyebabkan fragmentasi dalam studi-studi tentang korupsi. Berdasarkan penyelidikan yang ekstensif terhadap literatur, ditemukan “benturan” antara definisi korupsi menurut hukum nasional dan definisi subjektif dan/atau definisi sosial. Korupsi merupakan ajang kontestasi pemaknaan (“Corruption is a site for contested meaning“) (Pavarala, 1993, h. 145). Sementara itu, konseptualisasi tentang korupsi itu sendiri bersifat evolutif; artinya, sesuatu yang tidak dianggap koruptif pada suatu masa, mungkin dianggap koruptif pada masa-masa berikutnya (Farrales, 2005). Mencermati pluralisme definisi dan jenis-jenis korupsi sepanjang sejarah, peneliti memandang perlu untuk melakukan studi khusus tentang ragam definisi korupsi dalam konteks Indonesia. Di samping itu, penting juga untuk mengetahui variabel-variabel apa saja yang mampu memprediksi perilaku koruptif, terutama karena riset dengan pendekatan psikologis masih sangat langka. Masalahnya, perilaku Koruptif adalah sesuatu yang socially undesirable (jelas-jelas atau nyata-nyata bertentangan dengan norma, sehingga dapat memancing jawaban palsu dalam kuesioner), sehingga perlu metode untuk menangkapnya melalui konstruk Emosi Moral (Tendensi Korupsi; yakni Guilt and Shame Proneness, kecenderungan untuk merasa bersalah dan malu jika melakukan perbuatan yang tidak etis atau mengarah pada tindakan koruptif).

Pertanyaan Penelitian yang pertama: Bagaimana representasi sosial tentang korupsi pada masyarakat Indonesia? Berbagai penjelasan teoretik tentang korupsi belum banyak mengintegrasikan perspektif diri (self) dengan perspektif sosial dalam sebuah mekanisme yang mumpuni menjelaskan tingkah laku koruptif. Oleh karenanya, muncullah pertanyaan penelitian yang kedua: Bagaimana mekanisme psikologis tindakan korupsi? Kerangka Berpikir: “Mereka Pidato Antikorupsi, tetapi Uang Negara Dirampok Terus” (Usman Hamid dalam Kompas, 4 Desember 2012). Mengapa? Penelitian ini menduga bahwa tindakan koruptif dihasilkan melalui mediasi inauthentic/counterfeit self. Ketidakotentikan berarti bahwa orang bertindak dengan cara-cara yang tidak asli guna menghindar dari devaluasi relasional (Leary, 2003). Diri (self) terorganisasikan di seputar peran (roles) seseorang (Cooley, 1902). Pengambilan peran adalah sebuah proses mengantisipasi respons interaksional dari orang lain. Dalam penelitian ini, operasionalisasi mekanisme counterfeit self (diri yang palsu) adalah berupa: perilaku palsu (charlatan behavior/charlatanism), perilaku gemar membanding-bandingkan diri dengan orang lain (social comparison), diri sebagai produk pelanggaran kontrak psikologis (psychological contract violation), tiadanya makna dalam bekerja (meaningless work), serta konsumsi tidak etis (unethical consumption) berupa perilaku tan-mudarat tan-buruk (no harm no foul behavior/NHNF).

METHODOLOGY/ SYSTEM DESIGN/ PROPOSED METHOD

Penelitian tahun pertama (2015) menggunakan metode kuantitatif: survei, cross-sectional study. Desain penelitian ini adalah desain korelasional, noneksperimental, prediktif. Total partisipan penelitian ini berjumlah lebih dari 2000 orang dengan komposisi jenis kelamin hampir berimbang (50% laki-laki, 50% perempuan; detail pada bagian Hasil), yang direkrut dengan menggunakan teknik convenience sampling, sebuah teknik penyampelan yang lazim digunakan dalam bidang ilmu psikologi, di Jakarta dan dua propinsi lainnya. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: Skala pengukur organizational charlatan behavior yang diadaptasikan dari Parnell and Singer (2001), skala pengukur GASP (guilt and shame proneness) yang diadaptasikan dari Cohen et al. (2011), Skala pengukur identitas moral yang diadaptasikan dari Aquino and Reed II (2002), Skala pengukur no harm no foul behavior yang diadaptasi dari Vitell and Muncy (sebagaimana dikutip dari Chowdhury & Fernando, 2014), Skala pengukur motivasi utilitarian dan hedonik yang diadaptasikan dari Kim (2006), Skala otentisitas diri yang diadaptasikan dari Kifer, Heller, Perunovic, dan Metode Galinsky (2013) serta Wood, Linley, Maltby, Baliousis, dan Joseph (2008) tentang self-alienation (counterfeit self), serta Skala pengukur perbandingan sosial yang diadaptasikan dari Geurts, Buunk, and Schaufeli (1994) dan yang dikembangkan oleh Michinov (2005). Total partisipan penelitian Tahun Kedua (2016) berjumlah lebih dari 2000 orang dengan komposisi jenis kelamin hampir berimbang (50% laki-laki, 50% perempuan; detail pada bagian Hasil), yang direkrut dengan menggunakan teknik convenience sampling, sebuah teknik penyampelan yang lazim digunakan dalam bidang ilmu psikologi, di Jakarta dan dua propinsi lainnya. Instrumen yang digunakan: Skala otentisitas diri yang diadaptasikan dari Wood, Linley, Maltby, Baliousis, dan Joseph (2008), skala Kontrak Psikologis dari Turnley (1997) yang diadaptasikan oleh Boes (2006), serta serta skala makna kerja Comprehensive Meaningful Work Scale (CMWS) dari Lips-Wiersma and Wright (2012). Data penelitian ini dianalisis dengan analisis deskriptif dan ekstraksi satuan makna untuk mengenali frekuensi ungkapan yang keluar dari benak (top of mind) dari partisipan, dengan alat bantu IBM Text Analytic, serta analisis regresi linear berganda untuk mengetahui kemampuan prediksi dari variabel prediktor terhadap perilaku koruptif, dengan alat bantu IBM SPSS.

RESULTS

Atas pertanyaan penelitian tahun pertama (2015), melalui analisis deskriptif (N = 2104; 1010 laki-laki, 1094 perempuan; yang terdiri atas kelompok mahasiswa, pegawai, dan pemuka agama), ditemukan bahwa makna korupsi yang melekat dalam benak masyarakat adalah: (1) Berhubungan dengan orang lain, (2) Mencuri, (3) Kepentingan pribadi, (4) Tindakan, dan (5) Negara. Di samping itu (1) organizational charlatan behavior (perilaku palsu/tidak otentik di perusahaan) tidak mampu memprediksikan emosi moral rasa malu, lebih dikarenakan domain yang berbeda antar variabel (yang satu dalam konteks organisasi, sedangkan yang lain dalam konteks kehidupan umum, sehingga generalisasi tidak terjadi), namun identitas moral mampu memprediksikannya (sampel: 111 laki-laki, 97 perempuan; pegawai negeri dan swasta); (2) perbandingan sosial (social comparison) mampu memprediksikan dimensi emosi moral rasa malu (yakni evaluasi diri negatif dan tendensi mengundurkan diri setelah melakukan perbuatan yang memiliki tendensi koruptif), dalam arah negatif (sampel: 99 laki-laki, 104 perempuan; karyawan swasta); (3) perilaku tan-mudarat tan-buruk (no harm no foul behavior) mampu diprediksikan oleh motivasi konsumsi utilitarian, sedangkan motivasi hedonik tidak mampu memprediksikannya (sampel: 148 laki-laki, 72 perempuan; mahasiswa). Untuk memperoleh konfirmasi akhir, dilakukan analisis regresi linear berganda, yakni prediktor (variabel independen: authentic self, sebagai lawan dari inauthenticity/counterfeit self) terhadap kriterion (variabel dependen: emosi moral). Ditemukan bahwa, sejalan dengan hasil-hasil sebelumnya, semakin tinggi otentisitas (tidak berstatus/berkeadaan counterfeit) diri seseorang, semakin tinggi pula shame (rasa malu) dan guilt (rasa bersalah) atas perbuatan tak etis, sehingga semakin rendah kecenderungan untuk melakukan korupsi (sampel: 293 laki-laki, 268 perempuan; mahasiswa dan karyawan).

Atas pertanyaan penelitian yang kedua (2016), ditemukan bahwa pelanggaran kontrak psikologis dapat memprediksi evaluasi perilaku negatif (Guilt-Negative Behavior Evaluation), perilaku memperbaiki kesalahan (Guilt-Repair), evaluasi diri negatif (Shame-Negative Self Evaluation), namun tidak dapat memprediksikan perilaku menarik diri (Shame-Withdrawal) (Sampel: 273 karyawan perbankan). Ditemukan pula bahwa Ketiadaan makna kerja (sebagai bentuk counterfeit self) dapat memprediksikan mayoritas emosi moral, sebagai wujud tendensi koruptif, dalam arah negatif (sampel: 210 pekerja sektor swasta). Untuk memperoleh konfirmasi akhir, dilakukan analisis faktor konfirmatori. Ditemukan bahwa, dari 1655 siswa-siswi sekolah menengah di Kalimantan dan Sulawesi yang dijadikan sampel penelitian, Alienasi Diri serta Kehidupan yang tidak Otentik merupakan faktor-faktor penyusun Diri yang Palsu (Counterfeit Self). Namun demikian, Penerimaan terhadap Pengaruh Eksternal/Orang lain tidak dipandang oleh partisipan penelitian sebagai faktor yang penting untuk menghasilkan Diri yang Palsu.

Diskusi Ringkas: Secara umum ditemukan bahwa counterfeit self menurunkan tendensi untuk berperilaku etis, atau dengan perkataan lain, meningkatkan kecenderungan seseorang untuk berperilaku koruptif. Kendati demikian, perlu ditelisik rincian hasil penelitian ini. Pertama, organizational charlatan behavior sebagai salah satu dimensi yang dihipotesiskan menghasilkan diri yang palsu tidak mampu memprediksikan tendensi koruptif yang dalam penelitian ini diwakili oleh emosi moral. Temuan ini diduga oleh peneliti lebih disebabkan oleh perbedaan konteks antara prediktor (di ranah perusahaan) dan kriterion (emosi moral dalam berbagai ranah kehidupan); namun identitas moral yang membentuk moral self mampu memprediksikan emosi moral itu. Kedua, semakin seseorang berhasrat membandingkan dirinya dengan orang lain, dan semakin ingin orang selalu menjadi orang yang berada di atasnya, menggambarkan ia tidak mampu menjalani kehidupan yang otentik, dan sebagai akibatnya, emosi moral (rasa bersalah dan rasa malu)-nya mengalami erosi/degradasi jika melakukan perbuatan yang tidak etis dan mengarah pada korupsi. Ketiga, perilaku yang sepintas baik-baik saja namun sebenarnya tidak etis bagi sebagian orang (no harm no foul behavior) dapat diramalkan oleh motivasi konsumsi seseorang yakni motivasi utilitarian. Keempat, pekerjaan yang tidak dimaknai akan berimplikasi pada melemahnya emosi moral. Kelima, pelanggaran kontrak psikologis yang dialami pekerja membuat karyawan berpikir untuk memulihkan rasa keadilannya, justru dengan meningkatnya tendensi untuk berbuat koruptif. Akan halnya dengan representasi sosial tentang korupsi, hal yang paling diingat orang tentang makna korupsi adalah (lima teratas): (1) Berhubungan dengan orang lain, (2) Mencuri, (3) Kepentingan pribadi, (4) Tindakan, dan (5) Negara.

Manfaat penelitian: Berbagai persepsi masyarakat mengenai arti korupsi sangat penting untuk diketahui karena dengan persepsi lah manusia membentuk pengertian dan memberikan penjelasan tentang dunia secara koheren, masuk akal, dan bermakna, serta merencanakan perilaku yang dianggap tepat sesuai dengan persepsi yang terbangun. Berdasarkan hasil penelitian, nyata benar bahwa pesan kampanye anti korupsi yang paling efektif bagi orang Indonesia adalah pesan dengan karakteristik menekankan pengaruh destruktif (merusak) dari korupsi terhadap orang lain. Sebagai contoh, “With Corruption Everyone Pays” lebih efektif daripada pesan-pesan seperti “Berani Jujur Itu Hebat”, “You can stop corruption”, “Corruption is deadly”, “Penyakit terburuk di dunia ini adalah Korupsi”. Di samping itu, setelah mengetahui bahwa organizational charlatan behavior mungkin mempengaruhi tendensi koruptif (khususnya dalam konteks perusahaan, bukan dalam konteks kehidupan umum), pengetahuan ini dapat digunakan untuk menyusun teknologi keperilakuan untuk mengubah kognisi, afeksi, dan konasi pegawai/karyawan perusahaan agar tidak terjebak pada perilaku “pura-pura”, melainkan mengembangkan sikap dan perilaku yang asli dan tulus. Perusahaan juga dapat mengambil manfaat dengan menyusun metode guna mendeteksi perilaku-perilaku palsu yang seringkali “halus dan tak terlihat” ini, untuk mencegah korupsi di perusahaan mereka. Namun demikian, hal ini ternyata perlu diteliti lebih lanjut karena kekuatan prediktifnya diduga dimoderasi oleh konteks. Orang bukan bermoral selamanya, juga bukan tidak bermoral selamanya. Setelah mengetahui bahwa perilaku membanding-bandingkan diri dengan orang lain dapat mempengaruhi tendensi korupsi, perlu diciptakan mekanisme pengingat dalam diri bahwa perbandingan dengan yang lebih baik seyogianya menghasilkan motivasi untuk menjadi lebih baik asalkan tidak menempuh jalan pintas. Di samping itu diingatkan kembali kebijaksanaan hidup sehari-hari bahwa pembandingan diri dengan orang lain hanya akan menghasilkan perasaan tidak puas, bahkan menjadi akar kejahatan, dan mengarah pada ketidakbahagiaan. Motivasi utilitarian yang sehat dalam bidang konsumsi perlu ditanamkan dan diteguhkan dalam diri apabila kita ingin melakukan prevensi perilaku tan-mudarat tan-buruk (no harm no foul behavior/NHNF) yang dapat mendorong perilaku tidak etis lebih lanjut. Dalam dunia konsumsi, motivasi utilitarian akan membuat konsumen melakukan perhitungan yang masak sebelum melakukan sebuah tindakan, serta tidak akan mengedepankan instanisme dan impulsivitas, termasuk NHNF.

Setelah mengetahui bahwa defisit makna kerja dapat membawa pada tendensi untuk berperilaku korupsi, maka perusahaan dapat menyusun program untuk menyelidiki makna kerja calon karyawan sejak mulai dari proses rekrutmen, sekaligus memelihara dan meningkatkan makna kerja itu sepanjang periode kerja karyawan. Demikian pula, setelah mengetahui bahwa pelanggaran kontrak psikologis ternyata membuat karyawan merasa berhak untuk berbuat korupsi, maka atasan perlu senantiasa memperhatikan harapan tidak tertulis dari para karyawannya, dan mengelola aspirasi-aspirasi mereka agar mereka tidak merasa diperlakukan tidak adil dan mencari “keadilannya sendiri” dengan korupsi. Setelah diketahui bahwa faktor-faktor penyusun diri yang palsu ternyata termasuk: mengalienasikan diri (terpisah dari diri yang asli), dan kehidupan yang tidak otentik, maka untuk mencegah korupsi, orang perlu selalu senantiasa untuk diingatkan mengenai nilai-nilai fundamental dari dirinya, untuk berjalan searah dengan nilai-nilai tersebut, bukannya melebih-lebihkan keadaan hanya untuk menjaga citra atau presentasi diri dalam pandangan sosial. Banyak tindakan korupsi ternyata berasal dari keinginan untuk dihargai oleh orang lain, sehingga melupakan nilai-nilai moral diri. Namun demikian penelitian ini juga menunjukkan bahwa, dalam psike orang Timur (Indonesia, dalam hal ini), penemuan diri (atau, kultivasi diri) juga dapat memperoleh masukan dari orang lain. Orang lain tidak selalu “mencemari” diri kita sehingga diri kita menjadi tidak asli. Masukan dari orang lain mengalami seleksi dan penyaringan untuk membangun diri yang asli, dalam pengertian: otentik, sehingga tercegah dari tendensi berbuat korupsi.

OUTPUT

PUBLICATION

Publikasi tentang Psikologi Korupsi, baik sebagai riwayat atau track-record publikasi terkait sebagai anteseden hibah, maupun sebagai hasil hibah.

- The psychology of corruption: The role of the counterfeit self, entity self-theory, and outcome-based ethical mindset

- Psychological Mechanism of Corruption: A Comprehensive Review

- Can Proneness to Moral Emotions Detect Corruption? The Mediating Role of Ethical Judgment Based on Unified Ethics

- Counterfeit self: A confirmatory factor analysis among Indonesians

- Guilt and Shame Proneness: The Role of Work Meaning and Perceived Unethicality of No Harm No Foul Behavior among Private Sector Employees

- Korupsi Dipandang dari Sisi Psikologi Sosial

- Corruption: Its Representations and Psychology in Indonesia

- Corruptive Tendencies, Conscientiousness, and Collectivism

- No Harm No Foul Behavior and Consumption Motivation Among Indonesian Students

- Social Comparison as a Predictor of Shame Proneness Dimensions

- Moral Emotions, Income Sufficiency, Family Self-Sufficiency, and Selflessness

- An Investigation on Organizational Charlatan Behaviour and Moral Identity as Predictors of Shame: Importance for Education

- About Academic Corruption / Korupsi Akademik – 1

- Korupsi Akademik – 2 (Jalan Evolusi Bibliometrik Indonesia)

- Hoaks = Korupsi kata-kata, Semua Membayarnya

| JURNAL ILMIAH INTERNASIONAL BEREPUTASI | |||||

| 1 | 2018 | Counterfeit self: A Confirmatory Factor Analysis among Indonesians | Kasetsart Journal of Social Sciences | Vol. 39 No. 3, Page 518-525, September–December 2018 | |

| 2 | 2018 | The Psychology of Corruption: The Role of the Counterfeit Self, Entity Self-theory, and Outcome-based Ethical Mindset | Journal of Psychological and Educational Research | Vol. 26 No. 2, Page 7-32, November 2018 | |

| 3 | 2020 | Can proneness to moral emotions detect corruption? The mediating role of ethical judgment based on unified ethics | Kasetsart Journal of Social Sciences | Vol. 41 No. 1, Page 152-159, January-April 2020 | |

| 4 | 2017 | Guilt and Shame Proneness: The Role of Work Meaning and Perceived Unethicality of No Harm No Foul Behavior among Private Sector Employees | Journal of Psychological and Educational Research | Vol. 25 No. 2, Page 90-114, November 2017 | |

| JURNAL ILMIAH INTERNASIONAL | |||||

| 5 | 2015 | An Investigation on Organizational Charlatan Behavior and Moral Identity as Predictors of Shame: Importance for Education | Journal of Education and Learning (EduLearn) | Vol. 9 No. 2, Page 135-144, May 2015 | |

| 6 | 2018 | Psychological Mechanism of Corruption: A Comprehensive Review | Asian Journal of Scientific Research | Vol 11 No. 4, Page 587-604, September 2018 | |

| JURNAL ILMIAH NASIONAL | |||||

| 7 | 2015 | Social Comparison as a Predictor of Shame Proneness Dimensions | Sosiohumanika | Vol. 8 No. 2, Page 231-240, November 2015 | |

| 8 | 2015 | No Harm No Foul Behavior and Consumption Motivation Among Indonesian Students | Anima Indonesian Psychological Journal | Vol. 31 No. 1, Page 1-13, July 2015 | |

| PROSIDING ILMIAH INTERNASIONAL | |||||

| 9 | 2016 | Corruption: Its Representations and Psychology in Indonesia | ACP/ACERP 2016 Official Conference Proceedings | Page 357-369, Kobe, Japan, 2016 | |

| 10 | 2014 | Corruptive Tendencies, Conscientiousness, and Collectivism | Procedia – Social and Behavioral Sciences (AMER International Conference on Quality of Life 2014) | 2014, Vol. 153, Page 132–147, Malaysia | |

| 11 | 2014 | Moral Emotions, Income Sufficiency, Family Self-Sufficiency, and Selflessness | SGEM 2014 International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts | 2014, Vol. 1, Page 241-248, Bulgaria |

Lawatan ke Australia

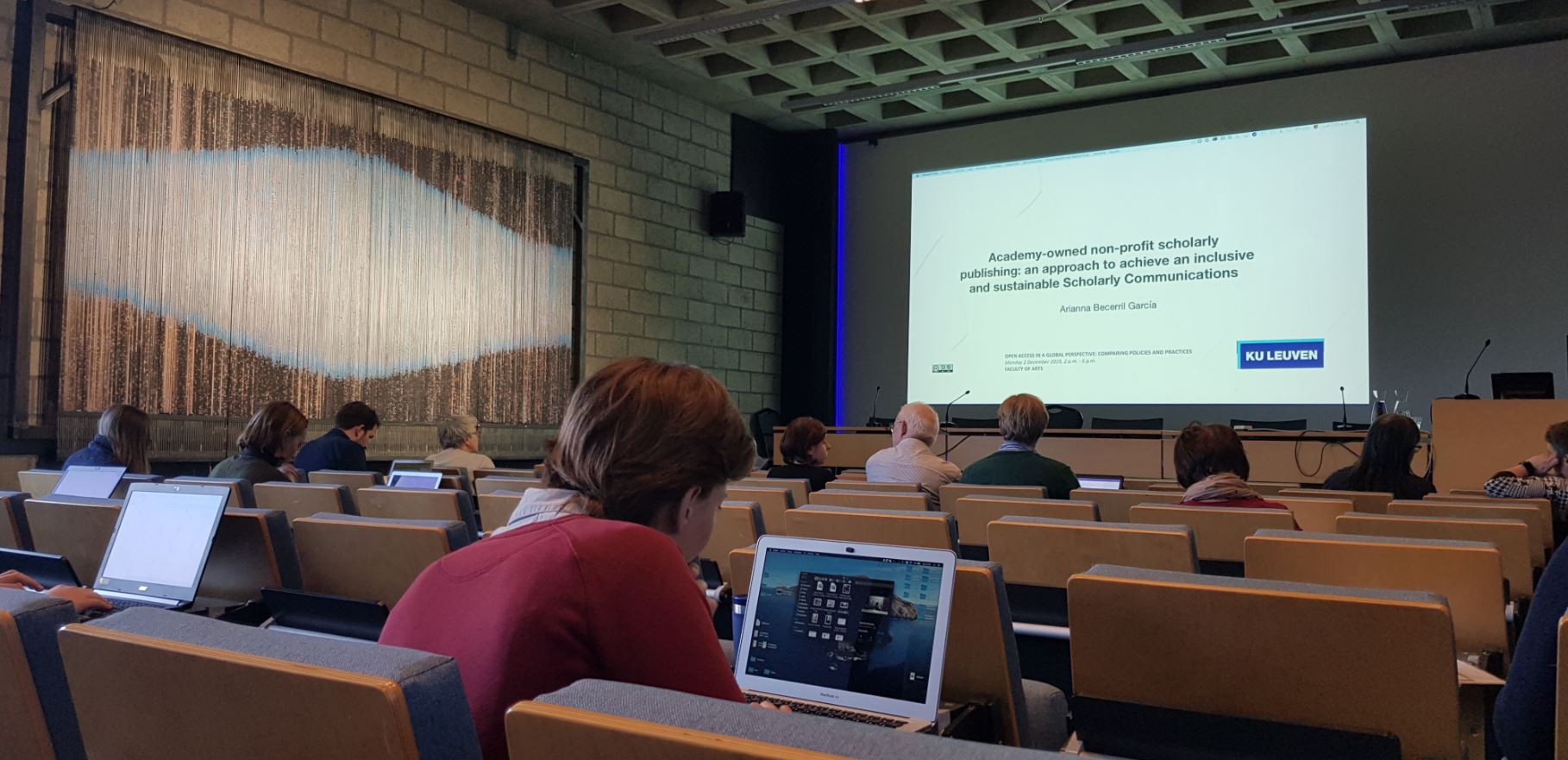

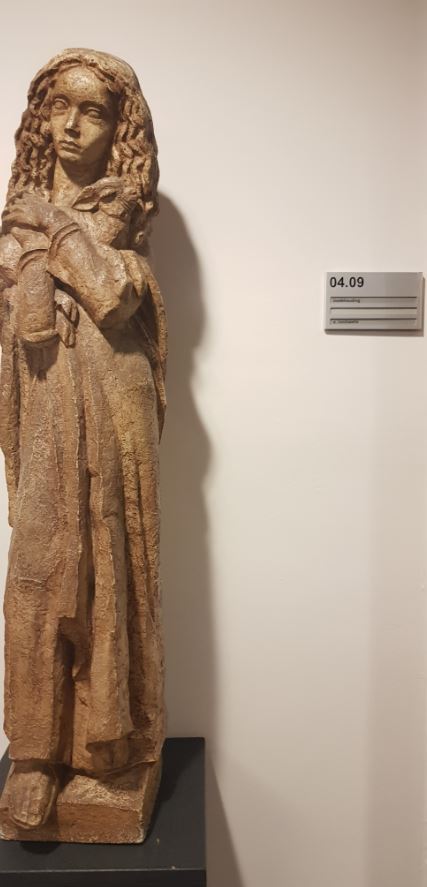

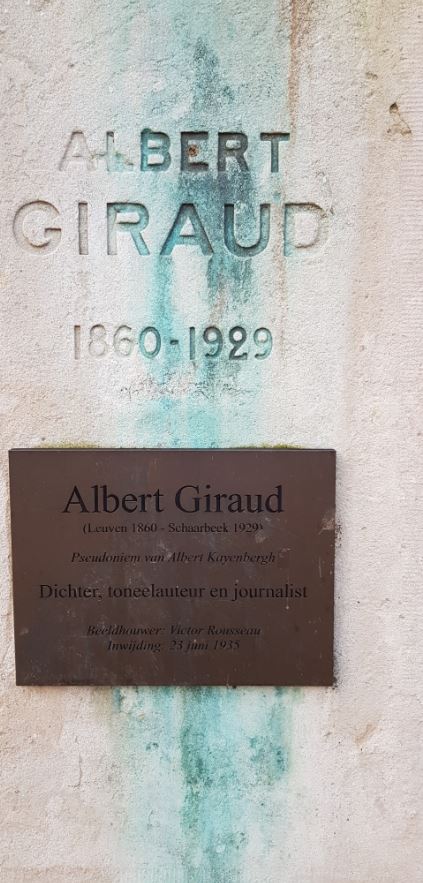

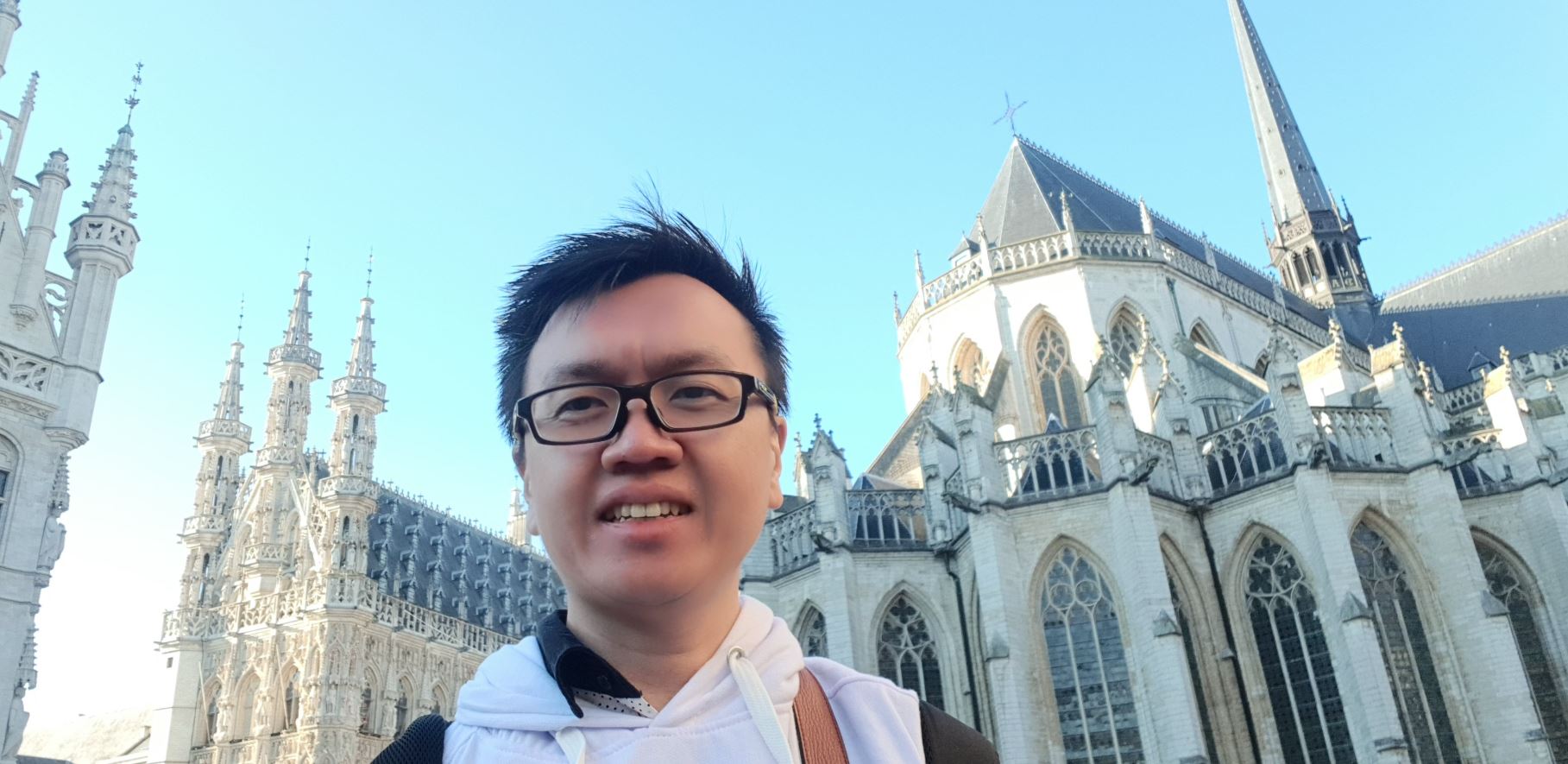

Kota Indah Leuven dan Diskusi Akses Terbuka

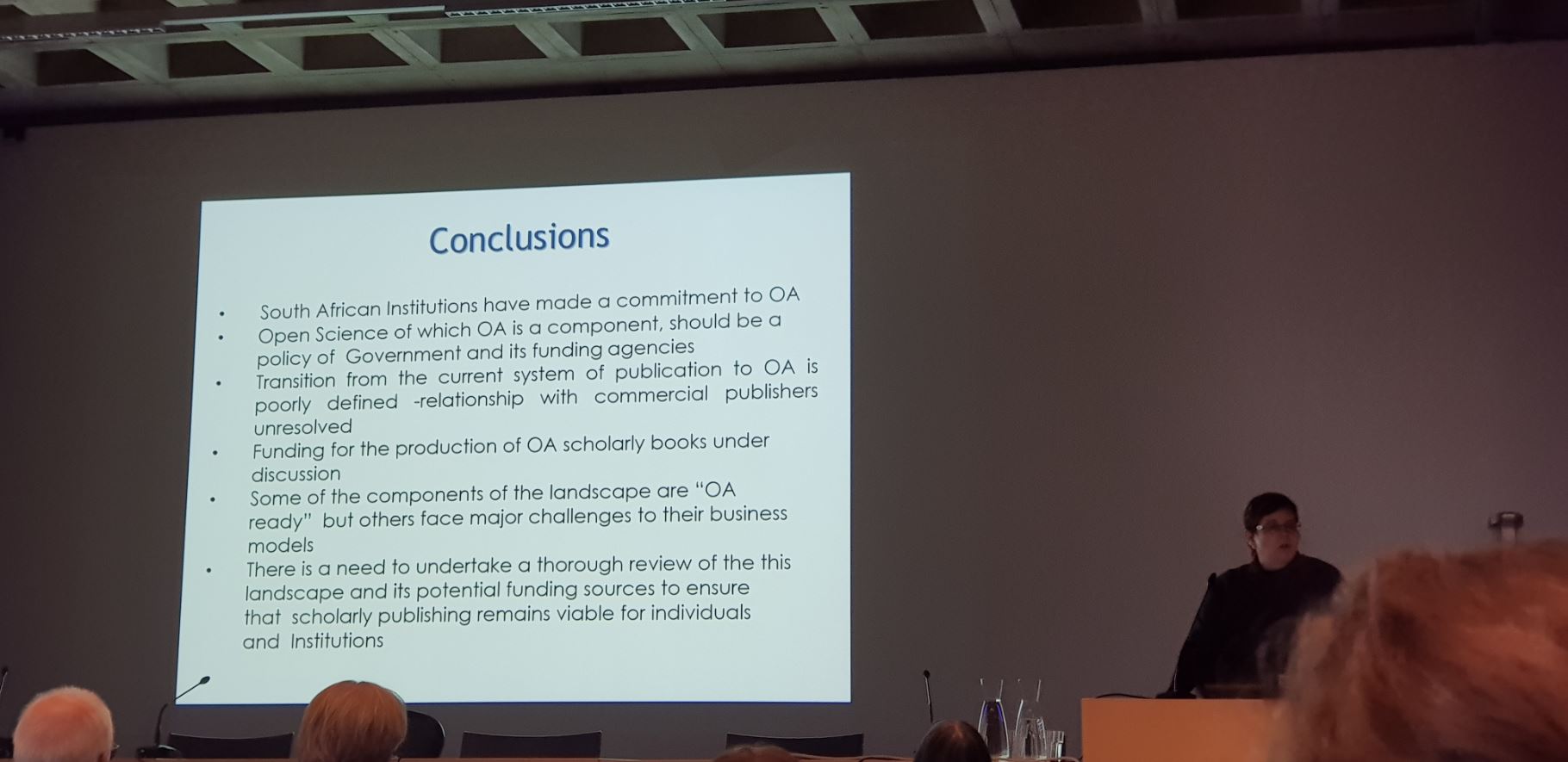

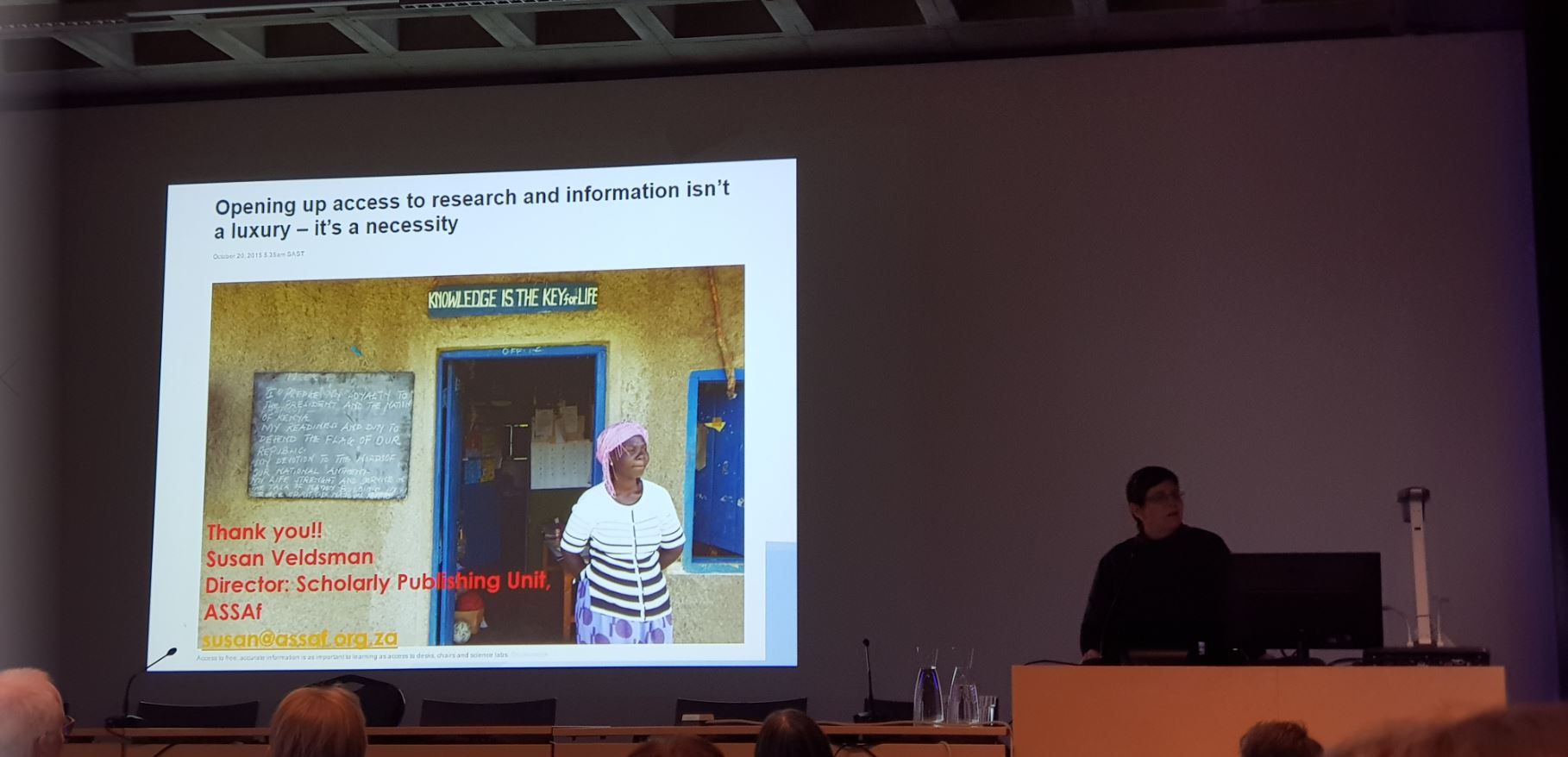

OPEN ACCESS IN A GLOBAL PERSPECTIVE: COMPARING POLICIES AND PRACTICES

Monday 2 December 2019, 2 p.m. – 6 p.m., Justus-Lipsiuszaal (LETT 08.16), Erasmushuis, Blijde-Inkomststraat 21, 3000 Leuven

- Host: Demmy Verbeke (KU Leuven)

- Presentations (2 p.m. – 3.30 p.m.) :

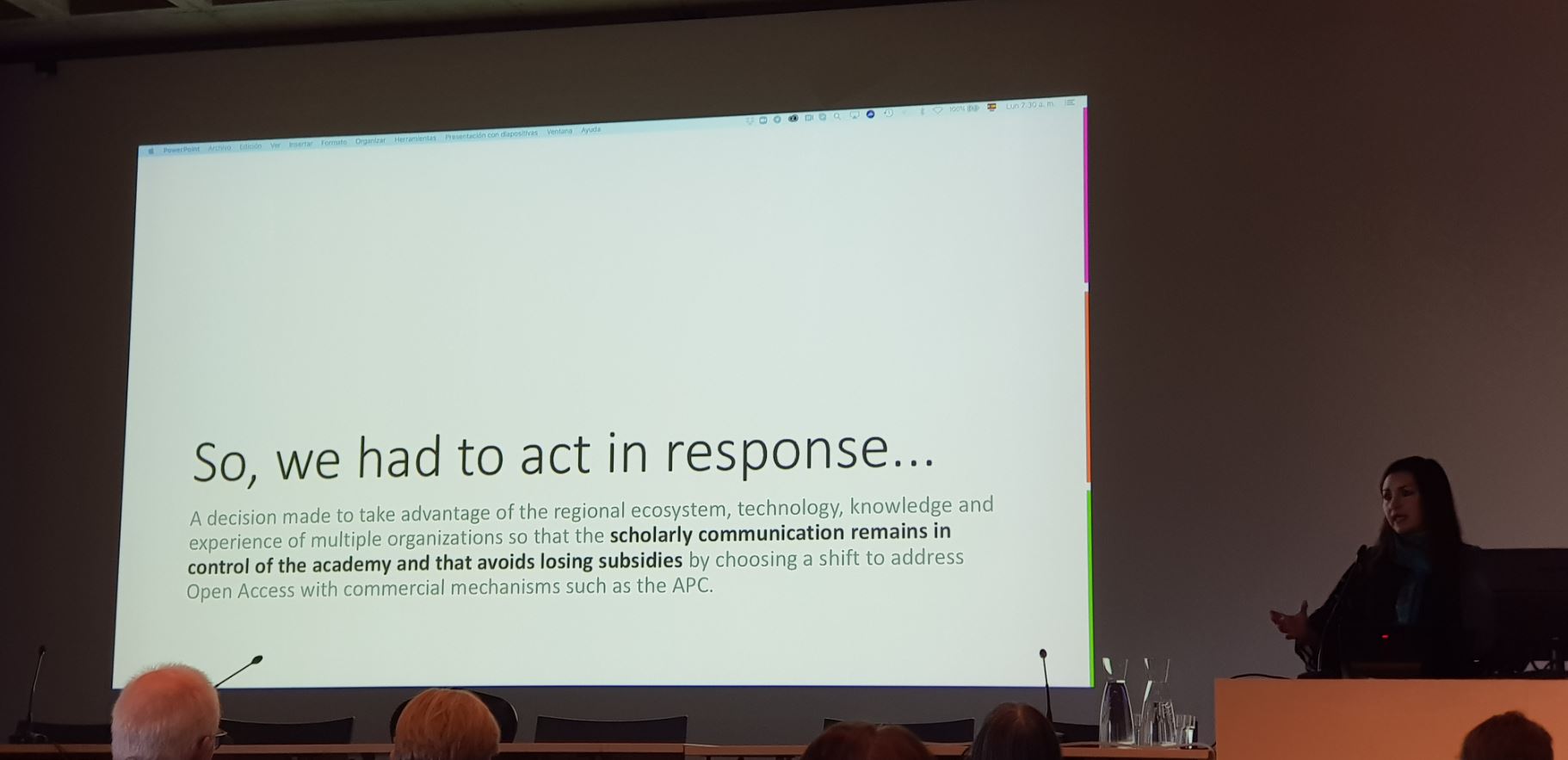

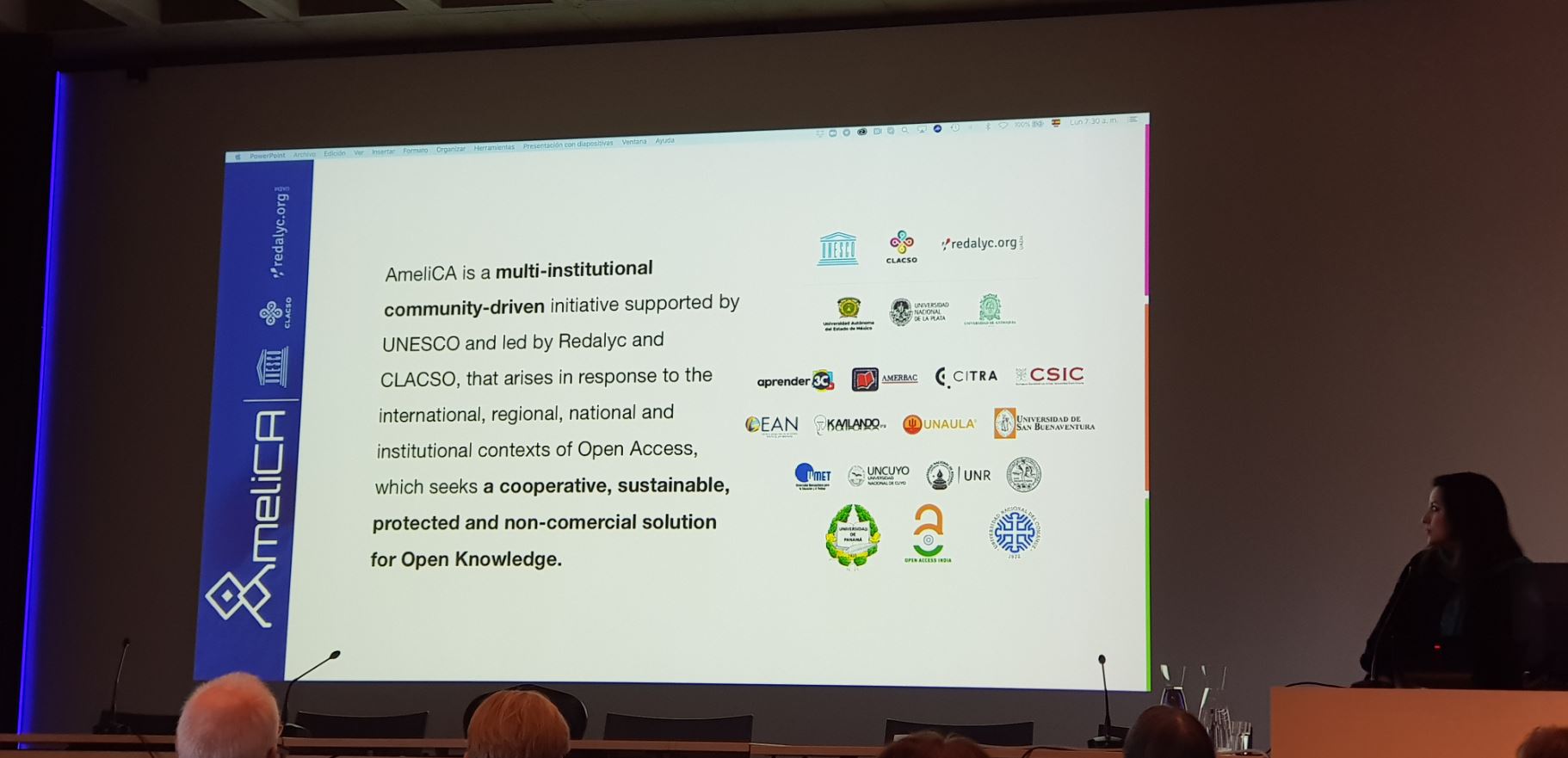

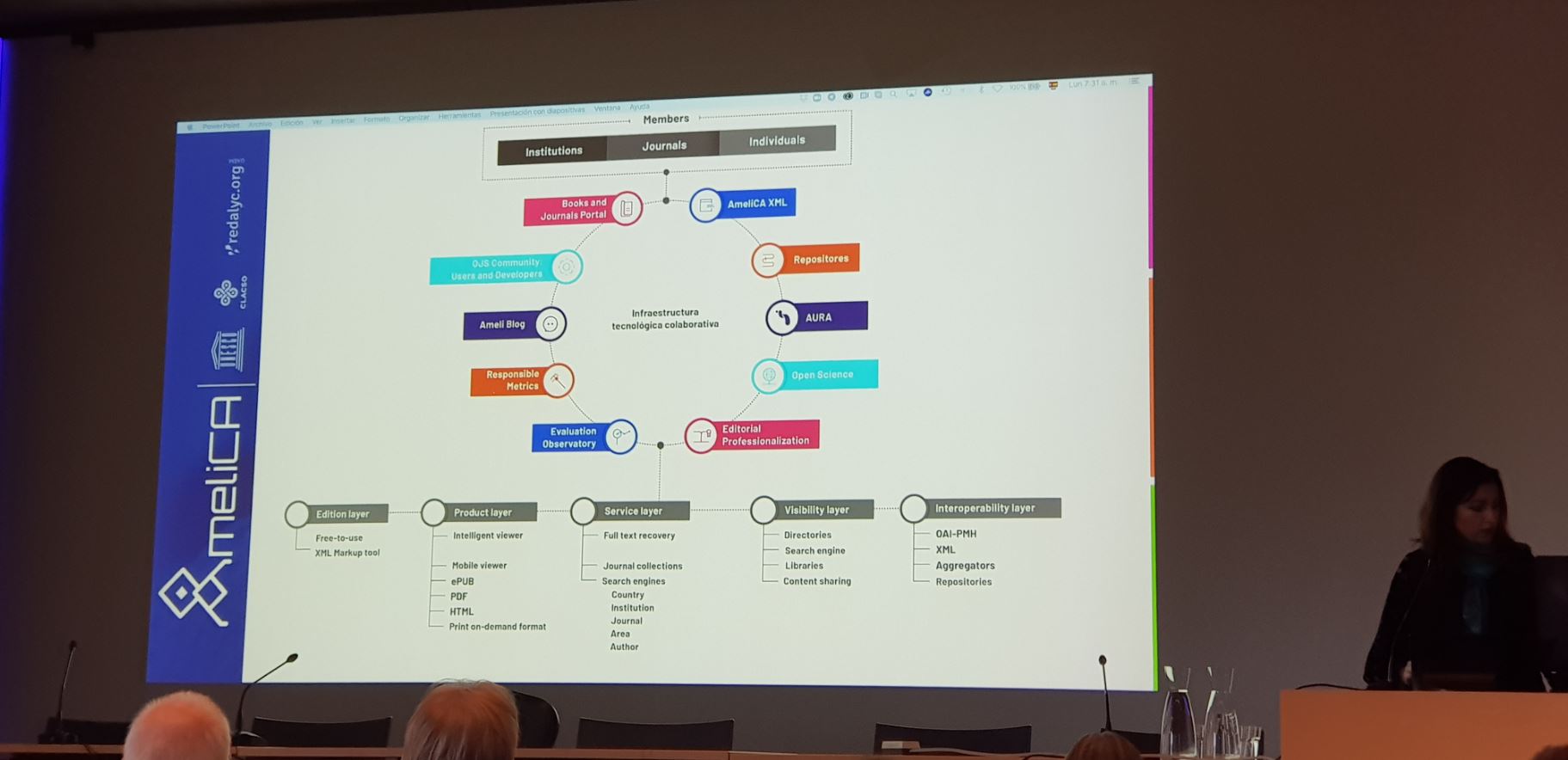

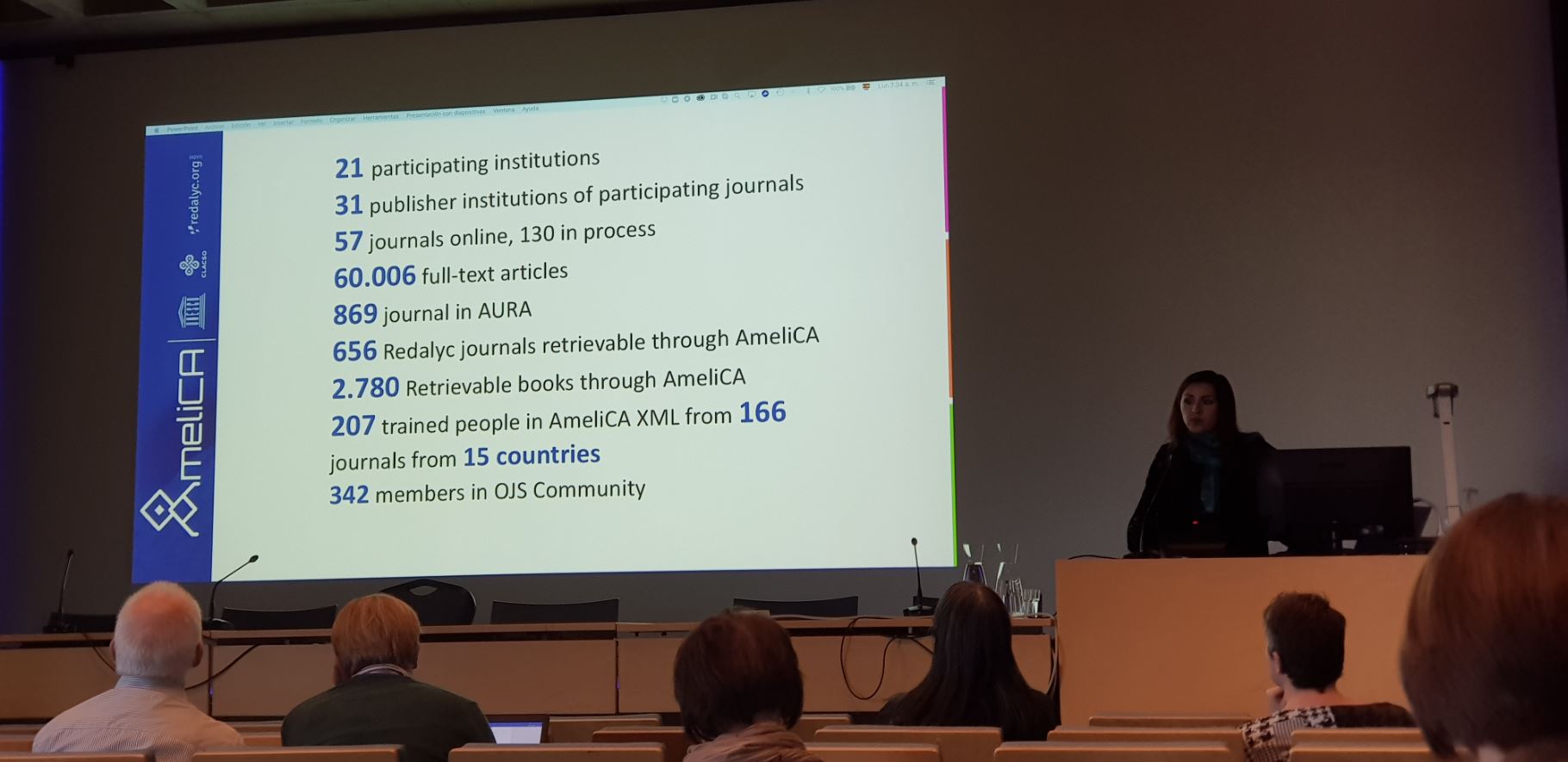

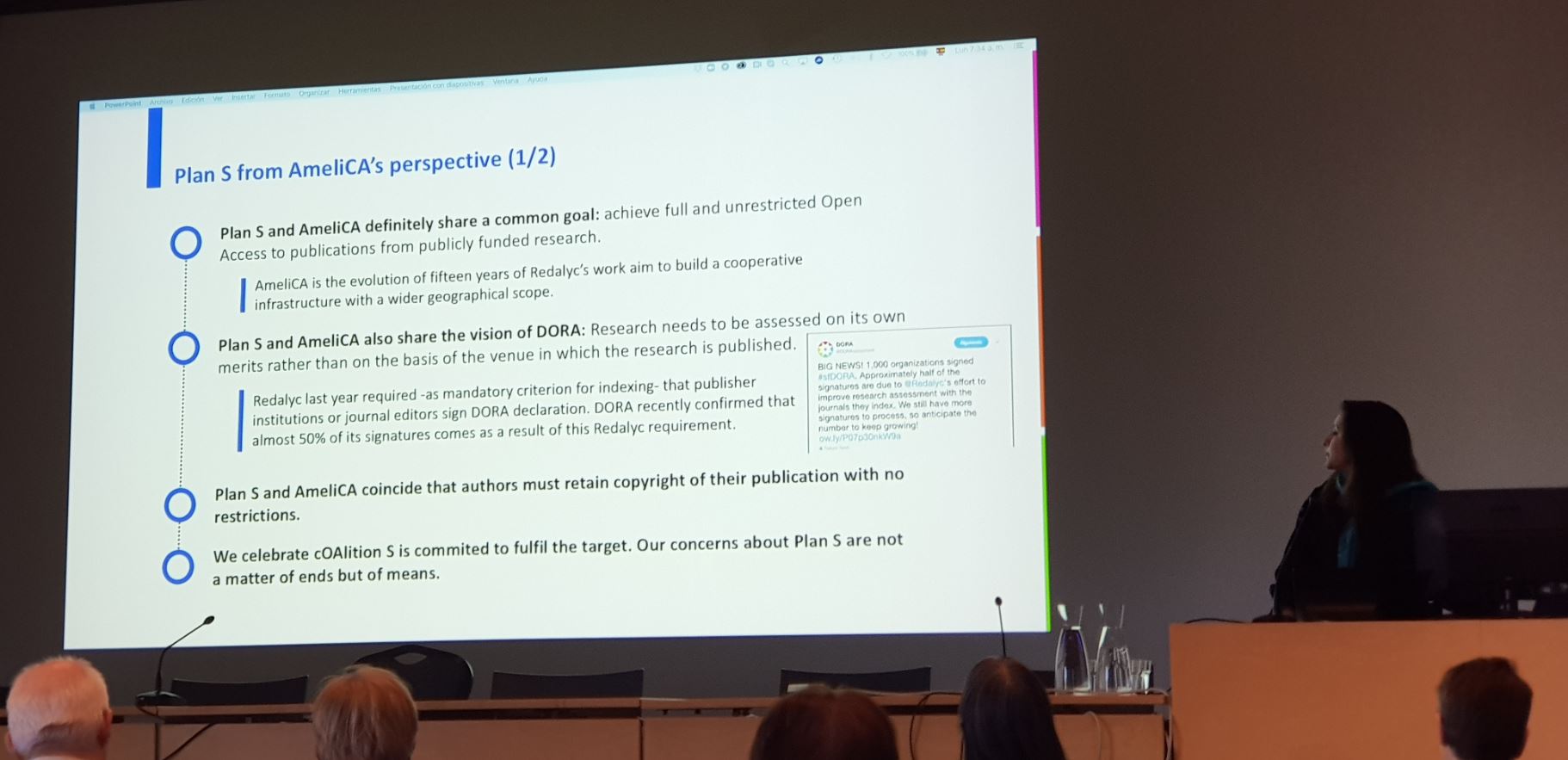

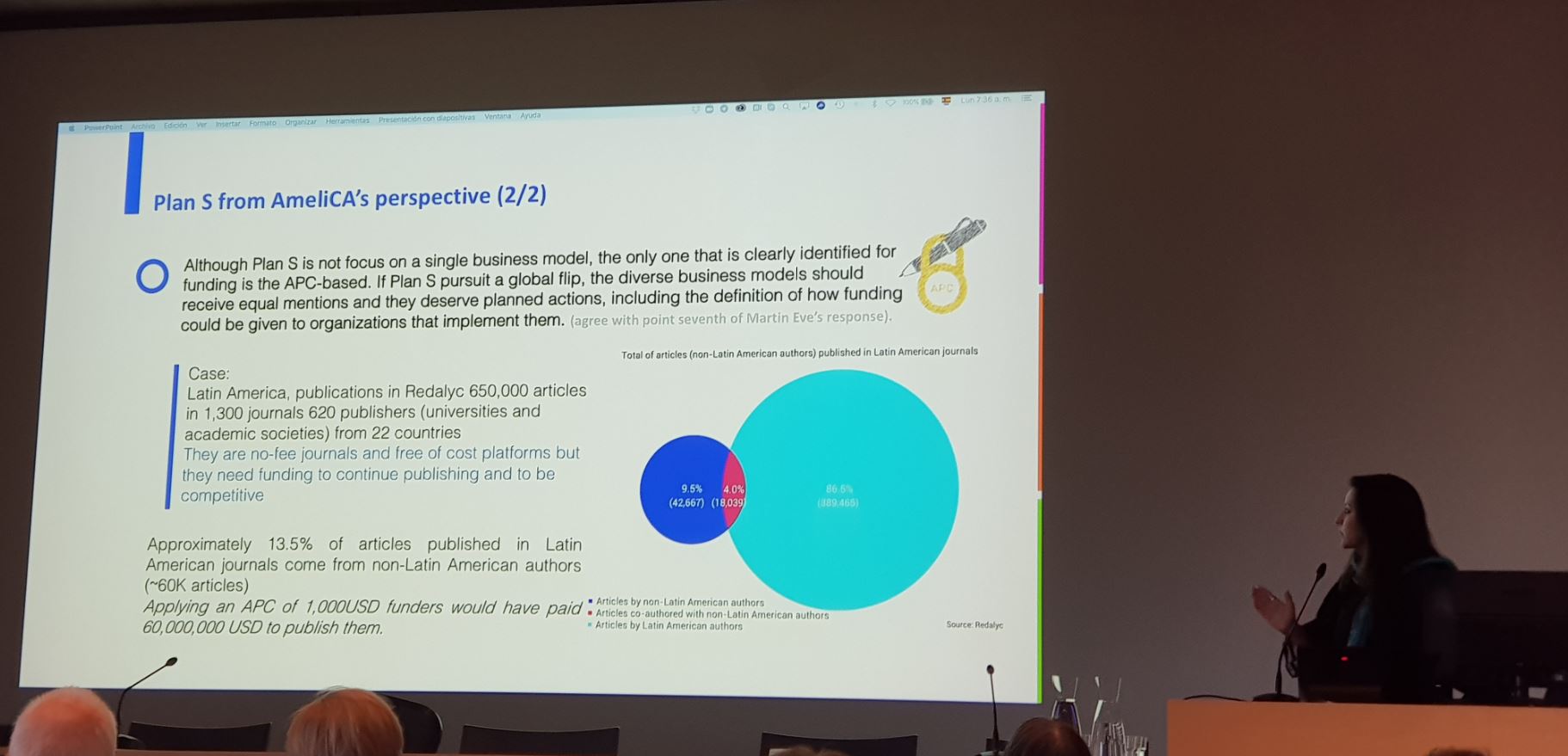

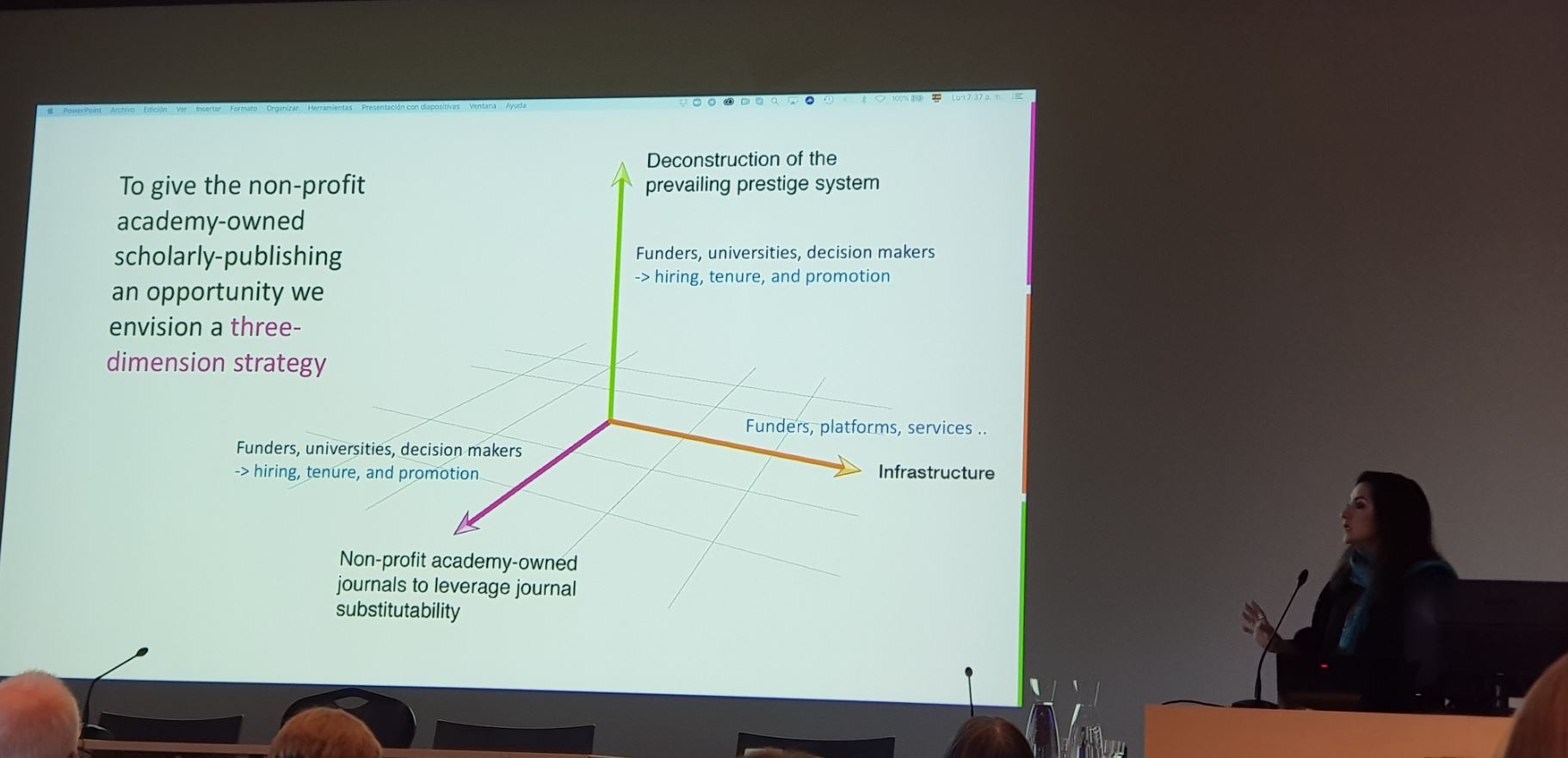

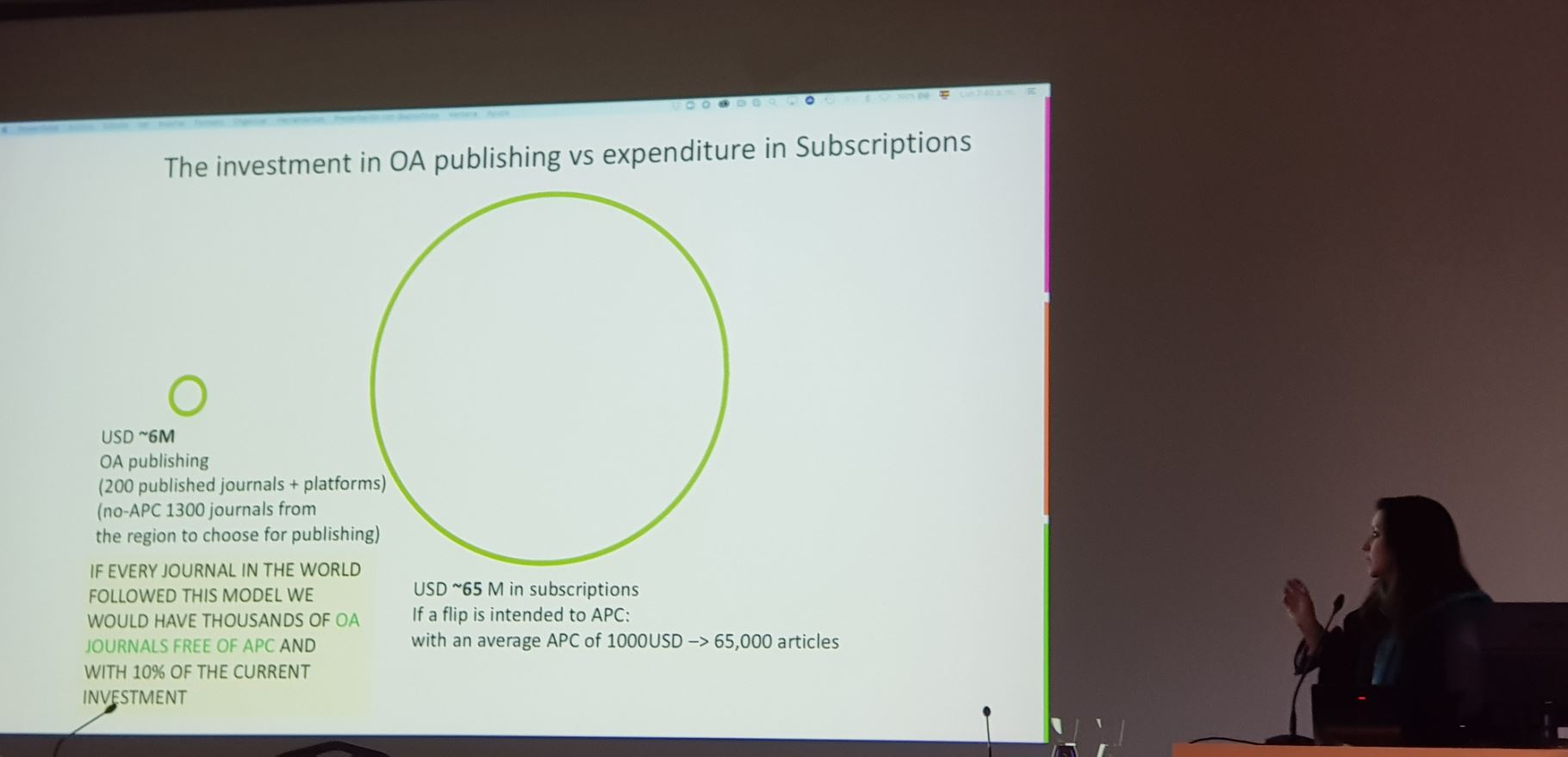

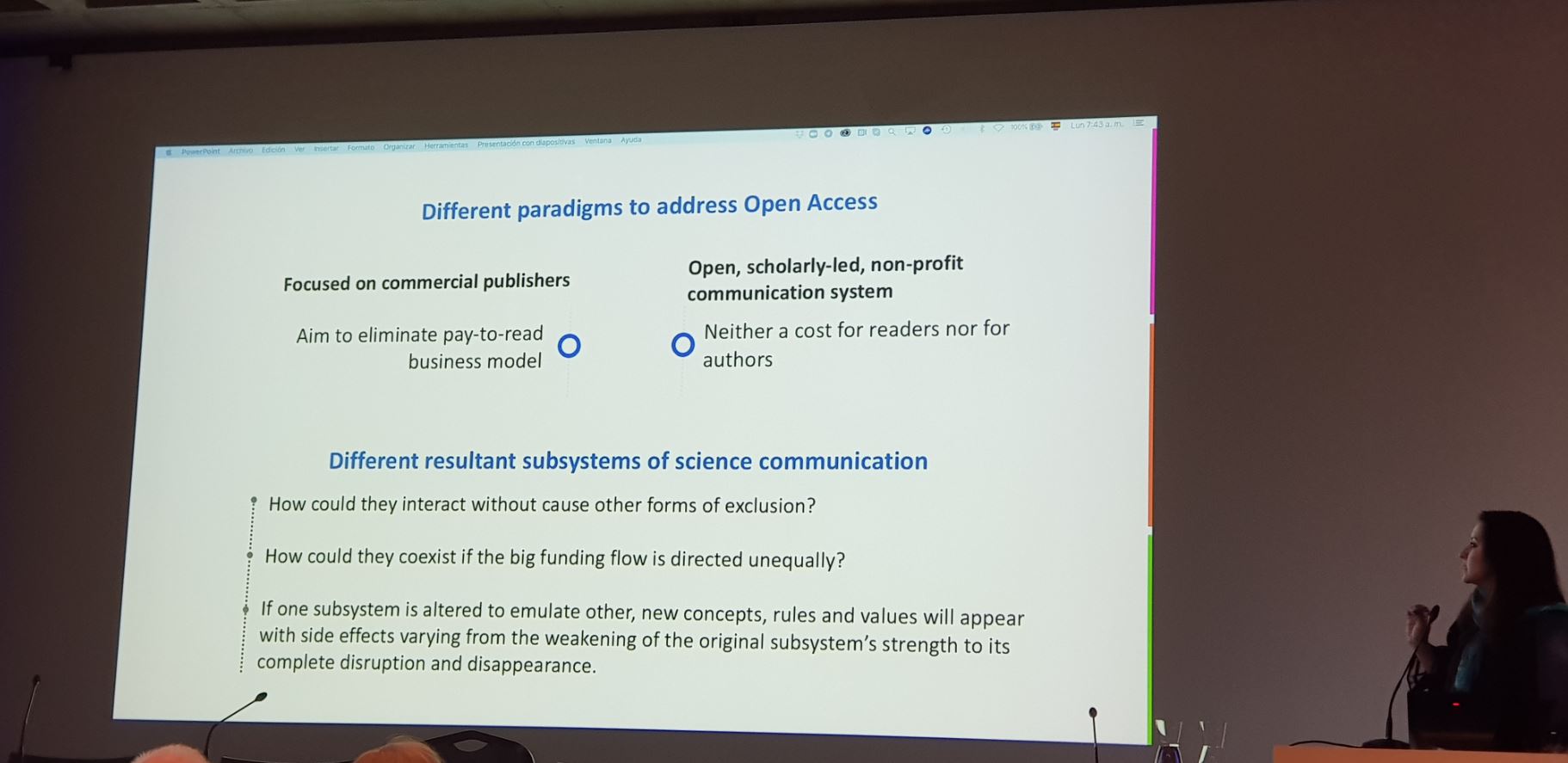

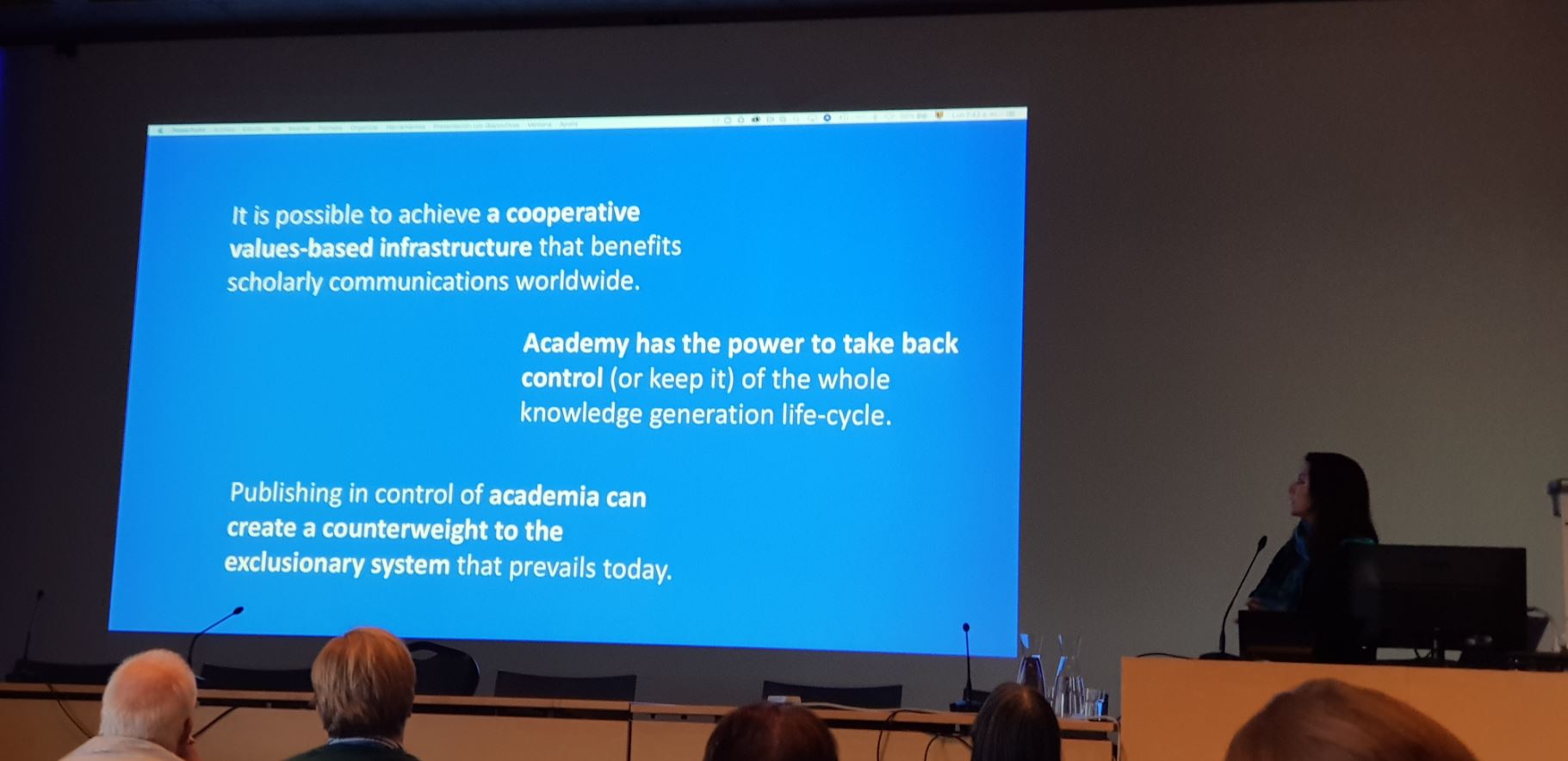

- Arianna Becerill Garcia (AmeLica, Mexico), The value of the scholarly-led, non-profit business model to achieve Open Access and scholarly publishing beyond APC: the AmeliCA’s cooperative approach

- Juneman Abraham (Binus University, Indonesia), Open Access Publishing in Indonesia

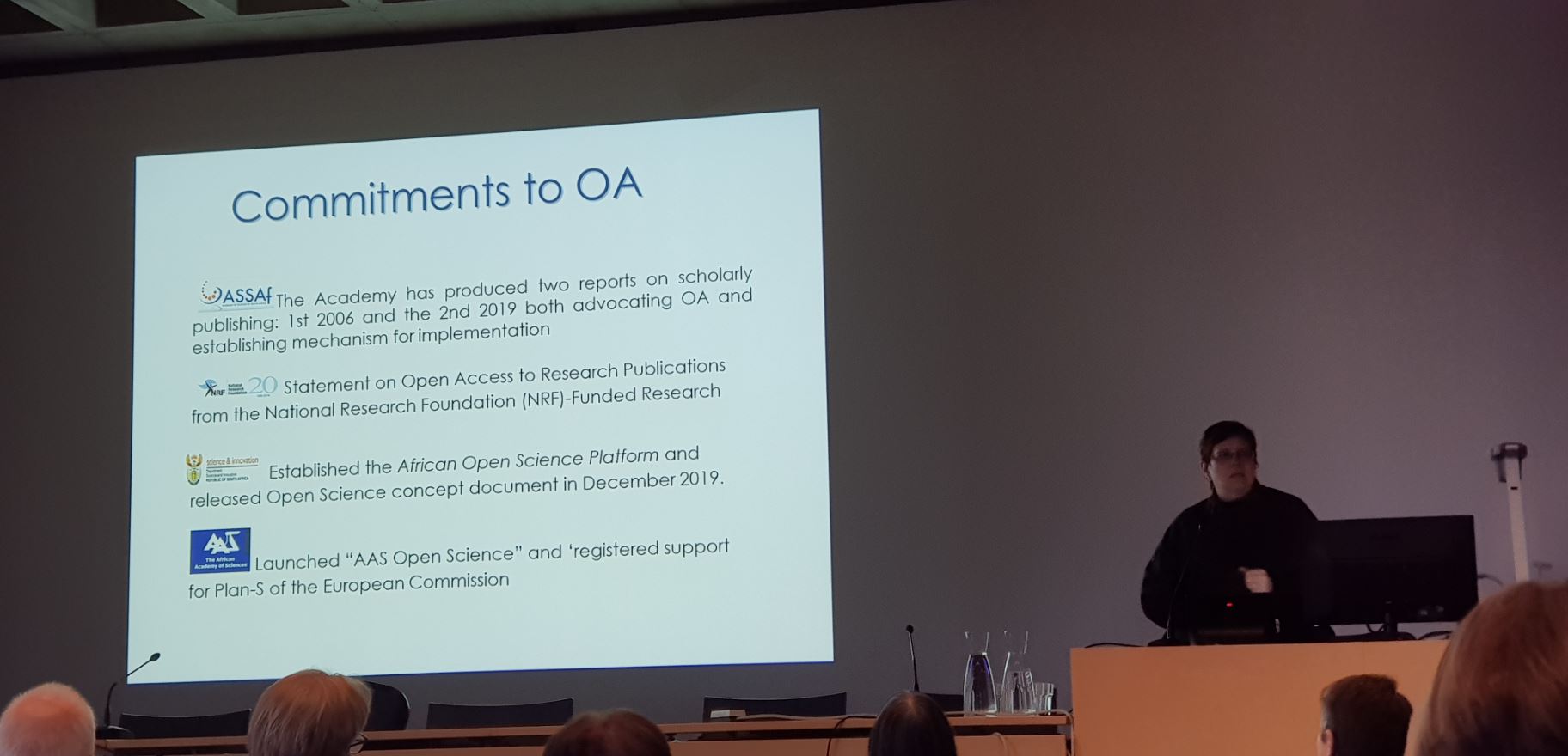

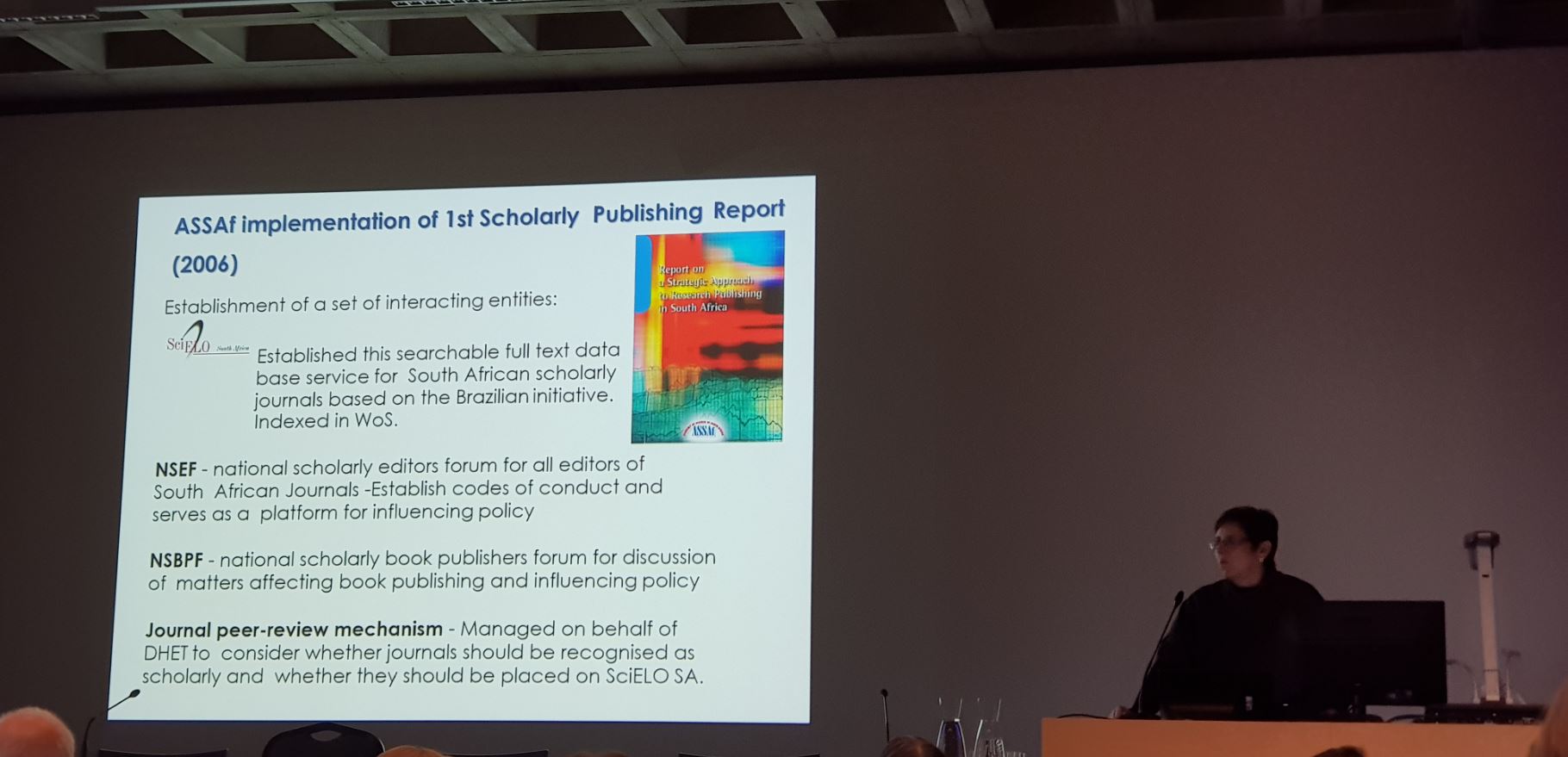

- Susan Veldsman (Director of the Academy of Science of South Africa’s Scholarly Publishing Unit, Scielo SA , South-Africa), Towards openness in knowledge institutions in (South) Africa

- Debate (3.45 p.m. – 4.45 p.m.): How should funders and research institutions support OA?

- Moderator: Joos Vandewalle (Open Science Ambassador KU Leuven)

- Speakers: Arianna Beceril Garcia, Juneman Abraham, Susan Veldsman, Frank Miedema (Utrecht University, The Netherlands; Plan S)

This event focuses on the implementation of Open Access, with presentations about community-owned, non-commercial alternatives in use in the Global South and a debate on the ambitious plan of major funders, united in cOAlition S, to make all European research publications available in Open Access.

We totally join to Indonesia call for values #OpenAccess, great presentation by @keincaled at @KU_Leuven thanks @viroviacum for making this event possible pic.twitter.com/9wGgEBcYIn

— Arianna Becerril-García (@ariannabec) December 2, 2019

Penyiar Oh Penyiar (Repost tulisan 2010)

Apakah Anda hobi mendengarkan radio? Memiliki penyiar kesayangan? Sejak dulu, saya memiliki salah satu hobi yakni mendengarkan radio. Saya telah mendengarkan beberapa radio di Jakarta secara setia, sehingga secara emosional saya memfavoritkan beberapa penyiar, dalam arti, misalnya, kehadiran suara mereka bagaikan “penyembuh” khususnya di kala saya mengalami saat-saat yang sulit dalam fase-fase kehidupan saya.

Di bawah ini beberapa yang sempat saya kenang saat ini. Maaf, kalau tidak sistematis penyampaiannya, karena hanya menuliskan poin-poin yang sempat teringat dan saya juga agak mengantuk:

- Nor Pud Binarto. Orang ini boleh dikata penyiar yang tidak lazim, berada di luar mainstream. Secara tidak sengaja, waktu itu mungkin (kira-kira) tahun 2000-an jam 11-an malam, saya mulai mengenal penyiar ini sejak mendengar Bung Nor Pud memutar lagu “Putih… Putih… Melati… Mekar… di Tamansari ….” (Melati Suci) yang dinyanyikan Mbak Tika Bisono. Apa yang dilakukan Nor Pud malam-malam saat itu adalah membahas lagu ini dan Ibu Fat (istri Bung Karno) dengan bendera merah-putih yang dirajut beliau. What? “Nggak salah neh…?!” saya pikir waktu itu. Ya, tidak biasa saja. Ternyata selama beberapa waktu yang panjang, memang Nor Pud menjadi “penyiar tunggal” radio ini. Konten bicaranya filosofis. Kalau pendengar tidak “nyambung”, jangan harap bisa 1 menit saja bertahan berbicara dengan orang ini via sambungan telepon. Acara tiap sorenya, kalau tidak salah, namanya Portofolio, membahas kehidupan masyarakat Jakarta. Saya belajar banyak tentang pemikiran filsafat yang teraktualkan dari beliau. Radio tempat penyiar ini berkarya adalah Jakarta News FM. Saya rasa, tidak ada LSM, khususnya di Jakarta, yang tidak tahu radio ini pada waktu itu, karena konsen radio ini terhadap kehidupan orang kecil dan sisi-sisi “lain” dari kehidupan (Wardah Hafidz dari UPC cukup sering dikontak kalau ada masalah kehidupan orang kecil di Jakarta). Pokoknya, radio ini “aneh” betul, deh (saya kagum). Pernah menjelang hari lahir Pancasila, radio ini memutar sejumlah rekaman pidato Bung Karno hampir seharian, berikut pengupasan-pengupasannya. Kaset dan CD kompilasinya juga dijual (nampaknya dengan ijin), dan hasilnya untuk kepentingan rakyat kecil. Saya juga masih ingat ketika Nor Pud punya homepage pertama kali dengan alamat http://norpud.4t.com Anda yang sering main web seperti saya, pasti tahu bahwa 4t.com itu layanan free hosting biasa saja. Namun, Nor Pud dalam penjelasannya waktu itu memaknai “4t” itu sebagai “empati” (Kata beliau, “Maksudnya, mau saya bikin empati.”). Luar biasa Yang saya ingat juga, waktu itu tiap Rabu malam, kalau tidak salah ingat, di radio ini ada siaran musik klasik. Pembawa acaranya tidak sembarangan: Anggito Abimanyu, (sekarang) pejabat tinggi Depkeu itu, ditemani Nor Pud (lagi), tentu saja. Berkat acara Pak Anggito inilah saya mengenal karya-karya komposer Felix Mendelssohn. Tokoh lain lagi yang juga jadi pengisi acara radio ini adalah Ratna Sarumpaet (tiap Sabtu pagi; sayang sekali kemudian ada konflik antara Ratna dengan Jaknews, yang tidak perlu saya perpanjang di sini). Nama acaranya, “Sabtu Pagi bersama Ratna Sarumpaet“. Juga ada almarhum Dono, dengan lawakan dan komentar kritisnya tentang kehidupan berbangsa. Sampai meninggalnya, Dono masih mengisi acara ini; pemakamannya disiarkan langsung oleh Jakarta News FM. Saya juga mengenal grup band legendaris CHASEIRO (Chandra Darusman & Friends) juga dari radio ini, “Pemuda ke mana langkahmu menuju? Apa yang membuat engkau ragu..?” hahaha, berkat Nor Pud, dkk. Diskusi-diskusi filosofis Bung Nor Pud dilakukan antara lain dengan Komaruddin Hidayat, Mudjisoetrisno, Gde Prama, Desi Anwar, dll; tentang Korupsi, Kematian, Cinta, dll. Kemudian Nor Pud menghilang setelah gencar-gencarnya Jakarta News FM siaran tentang banjir 2001…. Sekitar tahun berapa, saya lupa, tidak sengaja pula, saya ketemu lagi dengan suara Nor Pud Binarto di Radio Suara Metro 911, namun tentu saja lingkungan radionya berbeda dengan Jakarta News FM. Juga kemudian menghilang. By the way, siapa perempuan yang menjadi idaman Nor Pud… Saya ingat sekali beliau selalu bilang, “Desi Ratnasari, kalau nggak, Jeneffir Lopez”, hehehe. Nor Pud kini telah tiada, namun beberapa jejak pemikirannya masih tersimpan. Verba volant, scripta manent!

- Bob Iskandar. Tidak ada pendengar lama Delta FM yang tidak kenal dengan Bob Iskandar. Penyiar ini selalu menemani kita dengan suara khas baritonnya yang renyah dan asyik tiap malam dengan sajian lagu-lagu oldies terpilih, baik pop maupun jazz. Tidak akan terlupakan oleh saya, cara beliau mengucapkan kata-kata, “Halo pendengar Delta, saya Bob Iskandar ….” “Delta FM, the bright side of Jakarta“. Des Alwi (sejarawan) cukup sering disapanya. Memang, cukup banyak tokoh penting di Indonesia yang saya duga menjadi pendengar setia siarannya Bung Bob Iskandar ini. Beliau mengakhiri siarannya sekitar tahun 2005 atau 2006, kalau saya tidak salah mengingat, dan saya juga sempat merekam dengan handphone (format AMR) kata-kata siaran beliau yang terakhir. Sedih juga, setelah cukup lama malam saya ditemani oleh Bung Bob Iskandar ini. I miss you, Bung Bob! Siaran terakhir Bob Iskandar di Delta FM, saya rekam dalam Chirbit.

- Mega “Andromeda“. Ingat Mega Andromeda, ingat radio Ramako FM, yang dulu masih berfrekuensi di FM 106.15. Biasanya Mega Andromeda ini siaran tiap Minggu pagi. Yang terkesan oleh saya adalah suaranya yang sangat lembut dan sangat ramah. Nama asli beliau seingat saya: Megawati Sri. “Andromeda” adalah nama benda langit yang memang dikenakan pada nama belakang setiap penyiarnya, misalnya: Martin Mars, Jim Jupiter, Casey Comet, Gary Galaxy. Just for your info, Bayu Sutiono yang terkenal lewat Liputan 6 SCTV ini adalah si “Martin Mars”. Saya juga baru tahu ketika tahun 2000-berapa, gitu, saya lupa, ada acara ulangtahun Radio Ramako, di mana penyiar-penyiar veterannya diajak bersiaran di Ramako seharian. Kembali ke Mega, acara yang sering dibawakannya tiap Minggu pagi adalah “Sunday’s Love Songs“. Waktu siaran beliau tergolong singkat dibandingkan penyiar lain, saya ingat betul, tetapi suaranya yang ramah dan “sexy” (bukan dalam pengertian menggoda, melainkan atraktif namun anggun) dan kata-katanya itu, lho, yang bikin betah dengerinnya. Siaran Mega ini, kesan saya, “berbeda” dengan penyiar Ramako lainnya. Kalau Anda pendengar radio Ramako, Anda pasti menyadari bahwa terdapat sebagian besar penyiar yang siarannya “mekanistis” mempunyai warna siaran yang seragam. Tetapi, Mega “beda”. Setidaknya saya mengalami, beliau bisa menjalin kontak batin dengan pendengar, bukan hanya “melaksanakan pekerjaan”. Kalau di radio Sonora, perbandingannya mungkin dengan penyiar Eddie Dipo, yang gaya siarannya “beda” dengan penyiar lain selingkung (apalagi waktu dulu).

- Nadia Ardiwinata. Ingat Nadia Ardiwinata… ingat radio, apa, ayooo??? Yup! Smart FM. Penyiar ini bersuara lantang, bersemangat, suka nemenin siarannya Andre Wongso serta Ibu Dewi Minangsari. Pertama kali saya dengar suara Mbak Nadia ini di Smart FM ketika beliau menghantar dongeng legenda Psyche. Menurut saya, orangnya smart, jadi cocoklah sesuai dengan nama radionya. Partnernya waktu itu namanya Andi Odang. Sekitar tahun 2006 atau 2007, kedua penyiar ini hengkang dari Smart FM. Sempat juga saya kontak dengan Mbak Nadia beberapa hari setelah ia tidak lagi di SMART FM. Saya teringat Mbak Nadia waktu itu karena Mbak Nadia Ardiwinata menjadi narator dalam sebuah rangkaian drama radio kisah dari Negeri Tiongkok yang diputar di Radio Sonora FM setiap hari mulai pukul 00.30 WIB atau pukul 01.00. Setelah itu, saya hampir tidak mendengar suara Mbak Nadia lagi di radio. Mbak Nadia, where are you?

- Katrin. Mbak Katrin ini bersiaran di radio Sonora FM. Waktu itu, perasaan saya juga belum begitu lama mendengar suara Mbak Katrin, baru kira-kira 6 bulan-an. Yang jelas, suara Mbak Katrin ini “baik banget”, deh. Biasanya Mbak Katrin bersiaran mulai dari pukul 00.00 WIB (kalau hari Senin, biasanya Minggu malamnya beliau juga menjadi penyiar acara “Irama Klasik Ringan/Musik Klasik Sonora“) sampai pagi pukul 05.00. Coba tanyakan saja para pendengar Sonora yang suka mendengar radio ini pada dini hari sampai pagi di acara “Sahabat Setia“; pasti mayoritas mengetahui Mbak Katrin. Lagi-lagi, sebagaimana Bob Iskandar, saya juga sempat mendengar siaran terakhir Mbak Katrin (lupa tahun berapa, mungkin 2007 atau 2008). Sekarang di radio Sonora, masih ada Tasya dan Lani yang juga menjadi favorit pendengar.

- John Adiguna, Hairil Chandra, Adrian Majid Kobat, Edi Junaidi. Wah kok banyak amat? Mereka ini adalah para penyiar Radio Republik Indonesia (RRI) Pusat. Sekitar tahun 1994-1999 bahkan 2000-an, saya masih suka mendengar siaran RRI dini hari, di mana konten acaranya berbeda jauh dengan konten acara sekarang. Waktu itu RRI I merupakan segelintir radio yang siaran 24 jam. Sonora waktu tahun-tahun awal itu hanya siaran sampai dengan pukul 24 (kecuali malam Minggu). Radio yang siaran sampai dengan agak pagi (sampai pukul 01.0o) adalah Kiss FM dan Radio Arief Rahman Hakim (ARH) FM serta RRI Pro 2 FM, baru kemudian disusul oleh Cakrawala dengan siaran 24 jamnya. RRI waktu tahun 1990-an masih didominasi oleh acara kirim-kirim salam antar pendengar. Tiap pukul 00.00 WIB setelah siaran berita, “Radio Republik Indonesia dengan siaran berita. Sari berita penting ….”, adalah acara Renungan Pagi dengan puisi agamis oleh Rosdiana. Sekitar pukul 02.00 ada siaran khusus TNI, yang nama acaranya “Derap Anjangsana“. Saya masih ingat betul suara-suara khas dari keempat penyiar di atas. Ada John Adiguna, yang saya ingat pernah membawakan renungan mengenai “Waktu Terbaik” kita yang hanya dua jam setiap hari. Juga masih ingat Edi Junaedi selama 1-2 jam membawa dan menceritakan kisah-kisah di balik lagu-lagu The Beatle. Teringat juga, saya mengenal dan mulai menyukai sejumlah lagu Ismail Marzuki dan lagu-lagu keroncong karena disiarkan oleh Haeril Chandra (yang bila tertawa, renyah abisss). Serta Adrian Majid Kobat yang suka berbalas pantun Melayu dengan pendengar yang meneleponnya. Malam Minggu biasanya mereka semua tidak siaran. Mengapa? Karena RRI menyiarkan acara Wayang Semalam Suntuk dan disusul lagu dangdut, dan pada Minggu pagi-nya sekitar pukul 05.30 atau 06.00 bergemalah suara khas Tedjo Sumarto, Sarjana Hukum, penyiar acara Forum Negara Pancasila, tempat orang bertanya tentang Pancasila dan aktualisasinya (waktu itu masih periode Orde Baru; salah satu penanya adalah sahabat saya, Chatrin Pandrya, dkk ).

- Ida Arimurti. Penyiar ini juga penyiar Delta FM, seperti Oom Bob Iskandar. Belum lama juga saya mendengarnya, sekitar 2007/2008 yang lalu, namun rupanya sangat melekat di hati pendengar. Sekarang, Ida Arimurti dapat kita lihat wajahnya di sebuah acara Metro TV, “Delapan Puluh”. Suaranya terkenal merdu menemani penduduk Jakarta, diantaranya, sore hari saat jam pulang kantor. Juga, saya sempat mendengar siaran terakhir dari Ida Arimurti, yang konon sudah 25 tahun eksis di udara sebagai penyiar. Ingat “Ida – Krisna Show“?, “Ida Arimurti and Friends Show“?

Saya hanya mendeskripsikan pengalaman saya di sini. Tidak ada analisis apapun. Anda sekarang mengetahui, mengapa saya sangat “mencintai” mereka, dan merasa kehilangan dan “merindukan” mereka selalu.

Saya akhiri lagu ini dengan syair lagu Bimbo, sebagai berikut:

Balada Seorang Penyiar (Bimbo)

Tiada lembah tiada gunung Tiada kota tiada dusun Suaramu terdengar merayu Mengantarkan lagu-lagu

Baik siang maupun malam Baik suka maupun duka Kau arungi gelombang suara Kau hampiri pendengarmu

Dikau penyiar pujaan pendengarmu Suaramu … sungguh merdu Dikau penyiar pujaan pendengarmu Suaramu … sungguh merdu

Pendengarmu tak kenal wajahmu Pendengarmu tak mau tau rumahmu Suaramu pengenalmu Menyentuh merayap kalbu

Di udara, hilang suaramu Di udara, terasa kelam Lagu merdu, terasa kelabu Kemanakah gerangan tuan

Dikau penyiar pujaan pendengarmu Suaramu … sungguh merdu Dikau penyiar pujaan pendengarmu Suaramu … merdu

Kuliah Umum Kesehatan Jiwa

Pada 2007, saya menjadi salah seorang Panitia dalam sebuah Acara Nasional yang diselenggarakan oleh Jejaring Komunikasi Kesehatan Jiwa Indonesia (JEJAK Jiwa). Acara ini antara lain terdiri atas Kuliah Umum yang membahas persoalan kesehatan jiwa lintas negara. Bersamaan dengan acara ini juga telah diluncurkan Indonesian Journal of Mental Health, “ATARAXIS”, dalam mana saya menjadi salah seorang anggota dewan penyuntingnya. Baru-baru ini (akhir Agustus 2011) saya menyadari bahwa sangat disayangkan apabila notula acara ini hanya tersimpan dalam folder maya saya begitu saja. Mengapa? Karena isi kuliah umum ini sangat menarik dan interdisiplin. Sejauh saya ketahui, sangat langka adanya sebuah momen perjumpaan di mana komunitas psikologi, psikiatri, pekerja sosial, dan lain-lain berkumpul dan berdiskusi semendalam ini dan memunculkan urgensi untuk memiliki sebuah jejaring interdisiplin yang berkesinambungan bahkan memiliki keinginan bersama yang kuat membuat aksi konkret dalam rangka kesehatan jiwa di Indonesia. Sayang, memang, bahwa belum ada tindak lanjut dari isi diskusi ini yang signifikan sampai dengan hari ini. Namun demikian, isi diskusi ini menurut hemat saya sangatlah inspiratif dan saya harapkan dapat berguna buat kawan-kawan pembaca blog ini.

Untuk isi diskusi dapat diakses melalui tautan ini

Juneman

Social Psychologist

Notulensi

The 1st Seminar Lecture Series & Round Table Discussion

“THE DEMAND ON SOCIAL LEARNING”

Jakarta, 26 Oktober 2007

Lecture 1: Thailand

Mr. Sompong Kirdsaeng

“The Association for Mentally Ill”

Perkenalan dari moderator:

Di Thailand perhatian terhadap kesehatan jiwa sangat tinggi. Ada dirjen kesehatan jiwa di sana. Sementara di Indonesia hanya ada direktur bina kesehatan jiwa. Raja Thailand memiliki perhatian yang besar pada psikososial. Mr. Sompong Kirdsaeng akan memberikan lecture tentang kegiatan yang dilakukannya untuk kesehatan jiwa di Thailand, sebagai wakil dari perkumpulan keluarga yang memiliki anggota dengan kesehatan jiwa terganggu. Jejak Jiwa sudah kehilangan hubungan dengan empat perkumpulan keluarga kesehatan jiwa di Indonesia, di antaranya yang berasal dari kotaPontianak dan Ciamis. Mr. Sompong ini adalah wakil dari perkumpulan keluarga di Thailand. Kelompok keluarga ini juga bekerja sebagai pressure agar negara menganggarkan dana yang memadai untuk masalah kesehatan jiwa.

Mr. Sompong Kirdsaeng: “The Association for Mentally Ill”

The Association for Mentally Ill telah bekerja selama 40 tahun untuk kesehatan jiwa. Presentasi dimulai dari pembentukan asosiasi ini. Dari pengalaman rumah sakit jiwa menangani para pasien, setelah dirawat dan dinyatakan sehat dan kembali ke rumah, ternyata sebagian besar mereka kembali ke rumah sakit jiwa. Sehingga kemudian para profesional menyusun program untuk melatih anggota keluarga pasien bagaimana cara merawat pasien.

Topik pertama dalam pelatihan adalah membuat orang normal memahami tentang kesehatan jiwa.

Topik kedua adalah bagaimana cara merawat pasien di rumah. Misalnya soal memberi obat secara rutin. Biasanya pasien tidak suka obat. Mereka akan membuangnya atau menyembunyikannya. Di sinilah letak tanggung jawab kerabat terdekatnya, yaitu untuk memastikan konsumsi obat oleh pasien secara teratur.

Topik lain adalah kerabatnya harus membawa pasien ke dokter untuk konsultasi.

Topik selanjutnya adalah tentang komunikasi antara kerabat dan pasien. Biasanya kerabat akan berpikir bahwa setelah sembuh pasien akan dapat hidup normal kembali. Namun pada kenyataannya, dalam beberapa tahap ada kemungkinan mereka tidak ingin berhubungan dengan masa lalunya yang mereka anggap buruk. Para kerabat mungkin tidak melihat ini. Di sinilah terjadi jurang.

Dia biasa bertanya pada pasien mengenai apakah mereka ingin tinggal di rumah sakit untuk perawatan. Jawabannya selalu mereka tetap ingin pulang ke rumah, karena tak ada tempat lebih baik selain rumah.

Jika anggota keluarga akan merawat pasien, mereka harus melakukan beberapa tugas dari yang mudah sampai yang sulit. Dan mendorong pasien untuk berlatih, membawa mereka ke berbagai kegiatan sosial, mengajak mereka untuk berbincang dan bertetangga.

Topik lain adalah soal hidup pasien. Bagaimana caranya membuat pasien paham soal stigmatisasi yang diberikan padanya.

Hal lain dalam training yang diberikan adalah bagaimana menangani media. Karena media biasanya memberitakan hal-hal mengenai kegilaan secara negatif.

Dari training itu, anggota keluarga membuat ’family club’ di setiap rumah sakit seperti misalnya ‘Kalyanamitr Club of Psychiatric Patient’ dari SrithunyaPsychiatric hospital dan ’Tawan Mai Club’ dari Somdetchoaoraya Institute of Psychiatry.

Kedua kelompok itu kemudian berhubungan dan membuat program yang sangat penting. Kedua klub keluarga itu memperluas program dan membentuk klub-klub serupa di seluruh negeri di setiap RSJ. Klub-klub itu kemudian berkembang menjadi unik, dan membentuk perhimpunan yang telah diluncurkan pada 27 Maret 2003.

Anggota seluruh klub keluarga itu berkumpul sebulan sekali. Pertemuan-pertemuan itu menyemangati dan memotivasi mereka dalam merawat pasien. Di situ mereka dapat bertukar pengalaman dalam hal merawat pasien dan memperingan beban mereka.

Pengalaman Mr. Sompong merawat pasien di rumah merupakan beban yang sangat dan merupakan pekerjaan yang sangat sulit. Tapi pertemuan dengan keluarga lain sebulan sekalimemberinya motivasi untuk merawat istrinya yang adalah pasien sakit jiwa. Dalam pertemuan itu ada banyak keluarga yang harus merawat pasien sakit jiwa yang sangat parah sampai disebut psychotic. Bertukar pengalaman ini mendorong semangatnya untuk merawat istrinya di rumah.

Saat ini asosiasi ini punya jaringan 21 klub keluarga di seluruh negara. Bila ada pertanyaan tentang dukungan keuangan terhadap asosiasi ini, sesungguhnya asosiasi ini mengajukan proposal proyek kepada pemerintah. Ternyata pemerintah beranggapan bahwa proyek ini sangat berguna bagi keluarga dan pasien jiwa itu sendiri, sehingga pemerintah bersedia mendukung dana untuk pekerjaan klub ini.

Beberapa jaringan telah melakukan pekerjaan yang sangat bagus dan masyarakat mengetahui hal ini, sehingga kemudian mendapat donasi yang cukup besar dari masyarakat juga.

Masalahnya, beberapa jaringan tidak memiliki kemampuan untuk membuat proposal, sehingga kemudian asosiasi memberi bantuan kepada jaringan bagaimana cara membuat proposal untuk memperoleh dukungan dana.

Pengalaman Mr. Sompong setelah bergabung dengan klub ini, kondisi istrinya semakin membaik saat ini dalam perawatannya di rumah.

Beberapa tujuan asosiasi kesehatan jiwa ini selain yang telah diceritakan adalah:

1.berkoordinasi dan berkerja sama dengan berbagai organisasi yang memiliki perhatian serupa, baik dalam negeri maupun luar negeri, untuk meningkatkan kapasitas dalam penanganan masalah kesehatan jiwa.

2.membangun penerimaan sosial dari masyarakat terhadap pasien jiwa, dengan cara melatih anggota keluarga; meningkatkan kapasitas pasien yang menuju sehat dengan berbagai pelatihan keterampilan hidup; serta berpartisipasi dengan organisasi lain.

3.Memperkuat organisasi, dengan cara memperbanyak klub keluarga di seluruh negeri; membangun komite sebagai simpul kerja; pertemuan komite di tingkat regional; membangun THAMI (Thai Alliance for Mentally Ill)

Lecture 2: Malaysia

Dr. Abdul Kadir Abu Bakar

“Effective Community Treat”

Perkenalan dari moderator

Dr. Abdul Kadir adalah seorang psikiater dan menjabat sebagai ketua psikiater di RS. Aminah di Johor Baru. Dia telah berkerja sama dengan psikiater di Indonesia dalam beberapa program Mental Health. Dia menginovasi beberapa kegiatan di Kucing, yang situasinya sama dengan di Indonesia, bahwa seringkali kita menyalahkan segala sesuatu di luar lingkungan kita, padahal sesungguhnya the enemy is in here. Dia membuat sebuah terobosan di Kucing, untuk tidak selalu menyalahkan segala sesuatu di luar diri kita.

Dr. Abdul Kadir Abu Bakar: “Effective Community Treat”

Sebagai penjelasan terhadap istilah ‘perawatan komunitas yang efektif’ pada umumnya sebagian besar para pekerja yang bergelut di bidang kesehatan jiwa, termasuk para perawat di rumah sakit mempunyai pikiran bahwa perawatan bermula di RS. Padahal sebetulnya pasien itu memulai sakitnya di rumah atau di tempat lain semacam rumah. Sebagai orang yang diberi kelebihan dalam hal menangani pasien jiwa memang banyak yang berpikir dia dapat memberi perawatan terbaik. Namun sesungguhnya perawatan terbaik itu bisa diberikan di rumah.

Seluruh pendidikan kesehatan jiwa tidak dapat membuktikan bahwa perawatan yang diberikan di rumah sakit adalah perawatan terbaik. Bukti nyata yang ada malah memberitahu bahwa alternatif perawatan selain rumah sakit memberi perawatan terbaik bagi pasien, seperti misalnya perawatan pasien di pedesaan. Contoh lain yang nyata, di Aceh, dengan biaya yang sangat murah, seorang pasien jiwa memperoleh kemajuan yang baik hanya dengan berlayar menggunakan perahu nelayan.

Untuk menolong seseorang, yang paling penting dilakukan adalah melihat dan memahami orang tersebut, seperti apa kondisinya, sehingga kemudian akan dapat diketahui apa sesungguhnya yang dibutuhkannya.

Jadi, ketika ada orang yang datang untuk dirawat, orang tersebut membutuhkan pertolongan untuk kembali ke rumahnya, sehingga sesungguhnya perawatan untuk orang tersebut harus diberikan di rumahnya.

Dalam community care ini ada beberapa tahap perawatan, yaitu primary care, crisis care, dan continuing care. Dalam primary care, terdapat soal memperhatikan kondisi pasien, di mana dia mesti dirawat, bagaimana cara merawat. Kemudian dalam crisis care diputuskan soal perlukah pasien dirawat di rumah sakit, karena sesungguhnya telah diyakini bahwa perawatan terbaik dapat diberikan di rumah. Kemudian dalam continuing care, ada persoalan evaluasi pasien yang telah dirawat, bagaimana cara perawatan lanjutannya, mengenai kesembuhan dan kemungkinan kambuh. Continuing care ini sangat penting untuk mengamati perkembangan pasien jiwa.

Primary care ini membutuhkan banyak dukungan dari puskesmas dan komunitas. Dr. Abdul Kadir, sebagai seorang yang memiliki wewenang penuh dalam bidang kesehatan jiwa di rumah sakitnya dapat mengembangkan model perawatan sendiri.

Ketika seorang pasien datang, dia akan memeriksa seberapa jauh gangguan kesehatan jiwa yang diderita pasiennya dan memutuskan apakah pasien tersebut perlu dirawat di rumah sakit atau di rumah. Dia juga akan memeriksa keluarga pasien, siapa yang dapat merawat di rumah dan berapa orang serta bagaimana kemampuan keuangan keluarganya.

Masalah utama yang sering muncul dalam soal perawatan gangguan kesehatan jiwa di rumah sakit adalah: pertama, kurangnya follow-up yang memadai. Banyak direktur RSJ yang tidak pernah memperhatikan data seperti jumlah pasien yang telah keluar dan jumlah yang kembali ke RSJ, serta kemungkinan kembalinya pasien ke RSJ. Semula di RS kurangnya kualitas penanganan terhadap pasien alasannya karena kurangnya staff di RS, kurangnya perlengkapan, keluarga yang kurang perhatian, dan mungkin dokternya yang kurang ahli.

Dengan berbagai keluhan seperti itu jalan keluar yang harus dilakukan adalah mengeluarkan seluruh pasien yang ada dari rumah sakit. Dan untuk ini harus dibuat satu sistem yang efektif, sehingga kemudian pasien tidak akan kembali ke rumah sakit setelah dikembalikan ke rumah. Diawali dengan cara mengelompokkan pasien, karena tidak setiap pasien membutuhkan perawatan secara penuh. Dengan mengelompokkan pasien, akan diketahui perawatan seperti apa yang dibutuhkan setiap pasien. Ada tiga level pengelompokan pasien. Level ketiga untuk pasien yang paling mudah dirawat karena didiagnosa paling stabil untuk jangka waktu tertentu. Level kedua untuk yang membutuhkan konsultasi intensif. Sementara level pertama untuk pasien yang memiliki kemungkinan kembali ke rumah sakit setelah dinyatakan sembuh dan tidak memiliki orang-orang terdekat untuk merawatnya.

Dengan pendekatan Assertive Community Treatment (ACT), terbukti melalui data-data (dalam file presentasi) bahwa kemajuan yang diperoleh pasien lebih baik. Setiap studi yang mempelajari ACT membuktikan bahwa pendekatan ini lebih baik hasilnya.

Dalam ACT yang dibutuhkan adalah tim, yang meskipun tidak banyak jumlahnya namun masing-masing anggota tim memiliki tanggung jawab dan mau menjalankannya. Di awal, Dr. Abdul Kadir menjalankan pendekatan ini sendirian untuk 110 pasien. Di rumah sakit yang dilakukan adalah mendiagnosa dan menentukan pengobatan medis yang dibutuhkan oleh pasien. Selanjutnya, pasien dirawat di rumah dan yang perlu dia lakukan adalah memastikan keberlanjutan perawatan, memberi bantuan secara praktis, membantu menangani dampak sampingannya, membantu menumbuhkan keterampilan komunitas dalam menangani. Pada umumnya, pengobatan medis yang dijalani pasien hanya diperlukan untuk waktu dua tahun, selanjutnya pengobatan medis pasien dapat diserahkan kepada Puskesmas.

Dalam pendekatan ACT ini yang menonjol adalah soal pelayanan yang proaktif terhadap pasien. Tim perawat selalu mengadakan asesmen dalam pelayanan proaktifnya, sehingga kebutuhan perawatan terhadap pasien akan selalu disesuaikan dengan hasil asesmen yang dilakukan. Yang termasuk ke dalam keputusan perawatan terhadap pasien ini adalah pengobatan medis yang diterima pasien, dukungan yang bisa didapat pasien, keikutsertaan komunitas yang dapat diperoleh pasien, kondisi ekonomi keluarga pasien, dan bagaimana cara bekerja dengan keluarga yang merawat pasien.

Hingga saat ini menurut data pasien yang parah jumlahnya berkurang hingga 60% di Malaysia. Sesungguhnya, secara medis, obat-obatan yang digunakan tidak berbeda dengan obat-obatan yang biasa diberikan di negara lain. Yang berbeda adalah cara perawatannya. Dari segi jumlah staff RSJ juga tidak bertambah, bahkan kenyataannya malah berkurang. Karena, terapi lebih banyak tidak dilakukan di RS, sehingga banyak staff yang ditransfer untuk bekerja di luar RS. RSJ juga membina para terapis yang dipekerjakan untuk merawat di rumah.

Lecture 3: Filipina

Brother Victor Manuel & Miss Violetta

“Congregation of the Brothers of Charity:

HolyFaceRehabilitationCenter for Mental Health”

Brother Victor Manuel

Lembaga yang bekerja untuk kesehatan jiwa ini tidak berasal dari rumah sakit. Namun demikian, kegiatannya yang utama adalah rehabilitasi untuk pasien gangguan kesehatan jiwa dengan program berbasis komunitas.

Pusat lembaga ini berlokasi di bagian utara Filipina. Tim yang bekerja ke lapangan harus bepergian dari pulau ke pulau yang menghabiskan waktu dan tenaga yang luar biasa, karena sulitnya transportasi. Kehidupan orang-orang yang berdiam di pulau-pulau ini sangat sulit, dari segi ekonomi mereka sangat miskin, air sulit didapat, dan listrik pun tak ada.

Para penderita gangguan kesehatan jiwa di pulau-pulau ini diperlakukan sangat tidak manusiawi. Beberapa di antara mereka dikurung. Sehingga, sebagian besar dari para penderita ini bukan hanya sakit secara mental, namun mereka juga mengalami sakit secara fisik.

Pusat rehabilitasi ini bekerja dengan cara mengorganisir family support group, dan sebagian besar pekerjaan dilakukan dengan cara home visit. Pusat rehabilitasi ini selalu menegaskan kepada masyarakat yang dikunjunginya bahwa perawatan yang baik terhadap penderita bukan merupakan tanggung jawab pusat rehabilitasi, namun merupakan tanggung jawab keluarga dan komunitas sekitar penderita.

Dalam home visit, kegiatan yang dilakukan adalah mem-follow-up keluarga yang sangat jarang atau bahkan tidak melakukan konsultasi lagi. Karena berbagai alasan, termasuk kondisi kehidupan dan pendidikan yang kurang baik, keluarga tidak melakukan konsultasi mengenai perkembangan penderita. Selain itu, pusat rehabilitasi juga mengadakan berbagai program pencegahan yang mungkin terhadap masyarakat akan gangguan kesehatan jiwa, misalnya dengan pelayanan pendidikan mengenai kesehatan jiwa, dan juga memberikan konsultasi terhadap pengobatan dan perawatan kesehatan jiwa secara medis.

Dalam kegiatan pencegahan, pusat rehabilitas melakukan screening terhadap klien yang potensial mengalami gangguan kesehatan jiwa. Caranya adalah mengorientasi komunitas yang didatangi terhadap kemungkinan individu yang mengalami gangguan kesehatan jiwa. Selain itu, setiap hari Rabu, tim lapangan selalu meluangkan waktu untuk mengidentifikasi penderita gangguan mental yang terbuang dan mencari keluarganya.

Dalam merawat penderita gangguan jiwa, pusat rehabilitasi ini sebelumnya juga mengevaluasi kondisi sosial ekonomi masing-masing klien. Mereka memiliki tiga kelas klien, yaitu kelompok yang mampu membiayai perawatan medis, kelompok yang hanya mampu membayar setengah dari keseluruhan biaya, dan kelompok yang tak mampu sama sekali, sehingga harus pelayanan kemudian harus diberikan secara cuma-cuma.

Pusat rehabilitasi dalam aktivitasnya telah membentuk empat rehabilitasi berbasis komunitas, yaitu di: 1) Alcala, Daraga; 2) Clustered Barangay of Tobacco, Cluster 1 (Baranghawon, Cobo, Cabangan & Basud); 3) Salvacion, Sto. Domingo; 4) Bogñabong, TabacoCity.

Sementara untuk jaringan pemerintah dan stakeholder telah terjalin di beberapa wilayah, yaitu: TabacoCity, Malinao, Libon, DistrictHospital, dan DonSusanoMemorialMental Hospital.

Untuk membangun rehabilitasi berbasis komunitas yang dibutuhkan adalah kelompok kecil klien yang tinggal dalam komunitas yang sama, ada orang yang karena perhatiannya yang tinggi untuk menjadi pimpinan kelompok ini, dan ada dukungan dari pemerintahan lokal dan komitmen anggota keluarga.

Dalam komunitas pusat rehabilitasi melakukan pengorganisiran terhadap kelompok pendukung, yang terdiri dari keluarga dan tokoh komunitas untuk bertemu satu bulan sekali. Pertemuan bulanan ini dilakukan untuk memberi pendidikan tentang kesehatan jiwa, berdiskusi antar keluarga penderita dan memberi berbagai pelatihan untuk keterampilan hidup seperti kerajinan tangan atau pertanian.

Dalam bidang kampanye, pusat rehabilitasi menyebarkan berbagai brosur dan pamflet, serta melakukan berbagai pelatihan dan seminar bagi para pekerja kesehatan Barangay.

Miss Violetta D. Bayatto

Presentasinya berkisar mengenai pengalaman dari perspektif aktivitasnya yang memberi pendidikan publik mengenai kesehatan jiwa.

Bermula dari ulasan mengenai kerentanan bencana alam negara Filipina yang ternyata berdampak pada psikososial masyarakatnya. Sejarah masyarakatnya juga mencatat penurunan ekonomi masyarakatnya sampai saat ini.

Selama lebih dari 50 tahun pasien gangguan jiwa dirawat di RS. Dan tak dapat dipungkiri bahwa dalam masyarakat umum telah ada stigmatisasi mengenai penderita gangguan jiwa yang negatif.

Selain pekerjaan-pekerjaan merawat penderita secara langsung, muncul kebutuhan lain untuk mendidik publik mengenai kesehatan mental yang sesungguhnya. Ini dimulai dengan melakukan pengamatan di lapangan secara langsung. Miss Violetta bekerja dengan menggunakan kendaraan berkeliling jalanan. Kendaraan itu memiliki tulisan ”Philipine Mental Health Institution”.

Kesempatan berkendaraan ini dipergunakan untuk melihat secara langsung efek kendaraan berlabel mental health instituion di jalanan. Dari dalam kendaraan dapat dilihat secara langsung bagaimana reaksi umum yang diperlihatkan masyarakat terhadap kendaraan dan para penumpangnya. Dan sebagian besar membuat joke dan tersenyum mentertawakan. Itu di perkotaan.